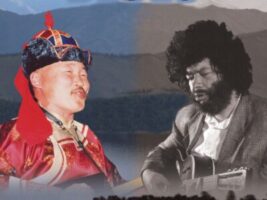

1999年のドキュメンタリー。アメリカの盲人ブルース歌手ペナ(Paul Pena)が短波放送でトゥバ(シベリア南部)のホーメイ(喉歌、倍音唱法)を知り、独学で修得。ホーメイの名手オンダール(Kongar-ool Ondar)に出会って、3年に一度行われる現地のコンテストに誘われる。未知の国への旅、期待と不安。異文化の中で人々と触れ合い、ブルースを歌い、ホーメイを歌って喝采を得る。奇跡の連鎖のような物語。サンダンス映画祭で観客賞を取り、アカデミー賞にもノミネートされたという。これ(↓)はトレイラー。

全編がYouTubeに上がっているのを最近知った。サムネイルの顔はなぜかペナでもオンダールでもなく、ノーベル賞物理学者ファインマン。1988年に亡くなっていたが、トゥバに行くのが長年の夢だった。

ファインマンが夢を実現しようとするいきさつは『ファインマンさん最後の冒険』(岩波書店)にまとめられているが、この本の著者は彼の友人ラルフ・レイトン(有名な『ご冗談でしょう、ファインマンさん』などの自伝的著作をまとめたのも、実はレイトンである)。結局ファインマンが夢を実現できずに世を去ったあと、レイトンは「トゥバ友の会Friends of Tuva」という団体を立ち上げ、トゥバとの文化交流を進めていく。ペナのトァヴァ訪問も、この映画の制作も、レイトンの尽力で実現したものだ。

さて。

その昔、倍音唱法といえばモンゴルのホーミーくらいしか知られていなかった。大学院時代に民族音楽学の授業でホーミーについて習ったとき、柘植元一先生は「真似したら死にますよ」と仰った。冗談口調ではなかった。第一線の民族音楽学者でもそう信じていた時代があったのだ。「へー、そうなんだ」と思いこんだまま約二十年、自分の授業でその話をしたら、Aくんという学生が「できますよ」とやってみせてくれた。そりゃそうだ、下手に真似したら命を落とすようなものが伝統芸として伝承されるするはずがない。

そのAくんに誘われて聴きに行ったのが、このドキュメンタリーの2人の演奏会だった。どこかの美術館の地下だったように覚えている。ペナはブルースギターを弾きながら歌い、オンダールは三味線のような民族楽器チャンズを弾きながら歌う。ペナのブルースも悪くはなかったが、驚きはオンダールだった。質朴で淡々とした、でも説得力のある歌。渋いダミ声は浪曲や浄瑠璃に通ずるものがあって親しみ深い。その声を駆使する中で、ホーメイが出てくる。トゥバのホーメイとの出会いだった。

CDを買ったがジャケット(スリーヴノーツ)が付いていなかった。「手違いでジャケットの到着が遅れてるんです」という説明だった。2人の写真はCDの盤面に印刷されていた。曲目と歌詞はネットで調べた。オンダールの歌う《コングレイ》という歌が気に入って、耳コピして自分でも歌った。

倍音唱法も真似してみたが、ある同僚の先生から「Aくんの方が上手い」と言われて、人前でやるのはやめた。

その後、民族音楽の教材用映像でトゥバのホーメイやサハの口琴に触れ、北アジアの倍音文化?の多様さを知った。クロノス・カルテットのCDでオンダールの声を聴いたときには、てっきりジンギス・ブルースで有名になったオンダールをクロノスが起用したのかと思ったら、クロノスの方が早かった。

オンダールはペナと知り合う前からロシア国外での活動を始めており、1993年にレイトンの招きでアメリカを訪れていた。クロノス・カルテットとの仕事もその時で、フランク・ザッパやチーフタンズらとも共演している。こうしたコンサートの一つをペナが聴きに行き、終演後に聞き覚えたトゥバの歌を歌ってみせると、オンダールは「君はぜひトゥバに来てコンテストに出るべきだ」と言った。それが翌年のトゥバ訪問、そして『ジンギス・ブルース』の映像に繋がったのだ。

ソ連時代、トゥバ固有の文化は抑圧されていた。民族衣装も、ホーメイも。1991年のソ連崩壊後、それが一気に息を吹き返す。オンダールはそういう時代のトゥバの英雄だった。「ジンギス・ブル-ス」製作スタッフの一人はオンダールのことを「トゥバではジョン・F・ケネディとエルビス・プレスリー、そしてマイケル・ジョーダンを合わせたような存在だ」と語っている。

オンダールは2013年に世を去った。ホームページもある。伝記も出ている。レイトンはオンダールの功績を記したクリスマス絵本も作っていて、YouTubeでも見ることができる。

一方のペナはオンダールより8年早く、2005年に没している。

間違いなく、ペナとオンダール、そして「ジンギス・ブルース」のおかげでホーメイは文化の壁を乗り越えて世界に拡がった。我が国にいち早く彼らとホーメイのことを紹介してくれた巻上公一氏による日本トゥバホーメイ協会も活動を続けている。

![musiquest [音楽探求]おぼえがき](https://musiquest.sakura.ne.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/wpロゴ2色小文字.jpg)