*解説中に示してあるタイミング(時間表記)は初出時のCDにおけるおおよその演奏時間です。演奏によって変化するものであることをご承知おきください。

メンデルスゾーンの交響曲は何曲あるか。答えは普通「5曲」だろう。第1番が若書きのハ短調、第2番が合唱付きの大曲《讃歌》、3番は《イタリア》で4番が《スコッチ》、そして5番が《宗教改革》。レコード店に並ぶ「メンデルスゾーン交響曲全集」に収められているのも、この5曲である。

これとは別に、「弦楽の為の交響曲(シンフォニア)」と呼ばれる一連の作品もある。全12曲と断章が一つ(併せて全13曲と数える場合もあるが、これは避けた方がよい。理由は後述)、いずれもメンデルスゾーンが12才から14才の少年時代に書かれたもので、作曲者自身は習作と見なして世に出さず、その後忘れられていたのが、1959年の生誕150年をきっかけとするメンデルスゾーン再評価の機運の中で再発見され、出版された。その後は演奏の場でもしばしば採り上げられ、幾つかの曲は弦楽オーケストラの重要なレパートリーとして定着しつつある。

ところでメンデルスゾーンは、先に挙げた5曲の他にもう1曲、フル・オーケストラの為の交響曲を残していた。それが、本稿で《ユース・シンフォニー》と呼んでいる作品である。実は「弦楽の為の交響曲」の第8番をメンデルスゾーン自身がオーケストレーションしたものだが、弦楽の方に較べて殆ど顧みられることがなく、録音も少ない。

そもそも最初に挙げた5曲をメンデルスゾーンの「全交響曲」と見なし、1番から5番までの番号を付けたのは、作曲者の没後27年を経た1874年から弟子のリーツらによって出版された(旧)作品全集であった。それが今日まで踏襲されて来た訳だが、ここにはもともと幾つかの問題があった。例えば、番号付け。これは一応それぞれの作品の出版順ということなのだが、第4番と第5番が没後に遺産の中から出版されたという事情もあって、作曲の順序とは一致せず、混乱を招きがちであった。また、ここで第2番とされた《讃歌》は、通常の意味での交響曲ではない。実は旧全集でも、この曲は「交響曲」の部と同時に「宗教的合唱曲」の部にも登録されており、楽譜自体は後者に収められていて、「交響曲」の方は表紙に題名が記されているだけであった。

こうした点に加えて、「弦楽の為の交響曲」との関係を考えてみた時、この5曲を「全交響曲」とする見方は、一層根拠の乏しいものとなる。両者は別のジャンルではなく、メンデルスゾーンの創作の中では連続した一つの領域なのである。その証拠に、「交響曲第1番」の自筆譜のタイトルはもともと「交響曲第13番」と記されていた。この曲は、一連の「弦楽の為の交響曲」の13番目のものとして作られたのである(従って、上記の断章を「13番」と数えるのは間違いということになる)。旧全集の5曲は成熟した作品であり、「弦楽の為」の方は作曲者が世に出そうとしなかった習作だという見方は、区別の根拠としては充分でない。旧全集の第4番と第5番、《イタリア》や《宗教改革》といった傑作でさえ、メンデルスゾーン自身にとってはまだ不満が多く出版に値しない作品であり、一旦は演奏したものの引っ込めてしまったものであるからだ。また編成の違いも、必ずしも決め手にはならない。「弦楽の為」とされる中にも第11番のように打楽器を含むものがあり、更に第8番のようにフル編成稿が別に存在するものさえあるからである。大体「弦楽の為の」という言い方は後世の人間が勝手につけたもので、メンデルスゾーン自身は常にSinfoniaとしか書いていなかったのである。弦楽による習作からフル編成の成熟した作品への変化というのは、確かにある。だが、それはどこかで線を引いて明瞭に二分できるものではなく、一つの大きな流れとして捉えられねばならない。

メンデルスゾーンの交響曲創作をこのように広く捉え直してみると、《ユース・シンフォニー》の重要性が浮かび上がってくる。これこそメンデルスゾーンが初めて書いたフル編成の交響曲であり、またその成立過程から見ても、習作から成熟への流れの転換点を示す、要(かなめ)というべきものなのである。

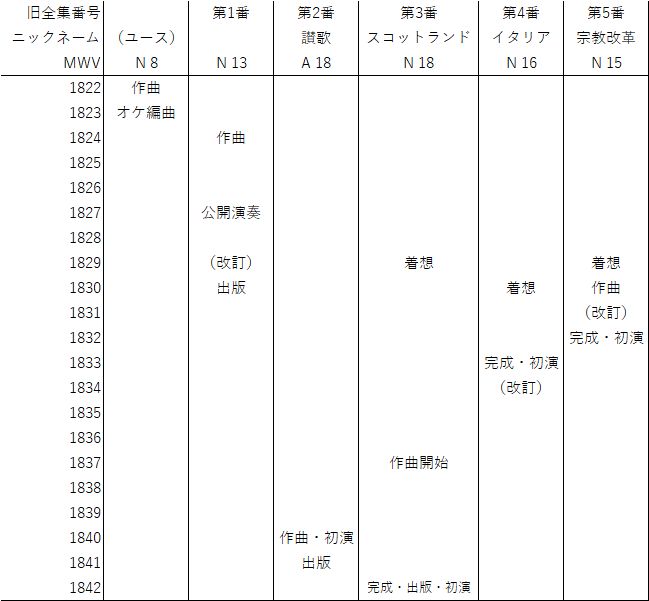

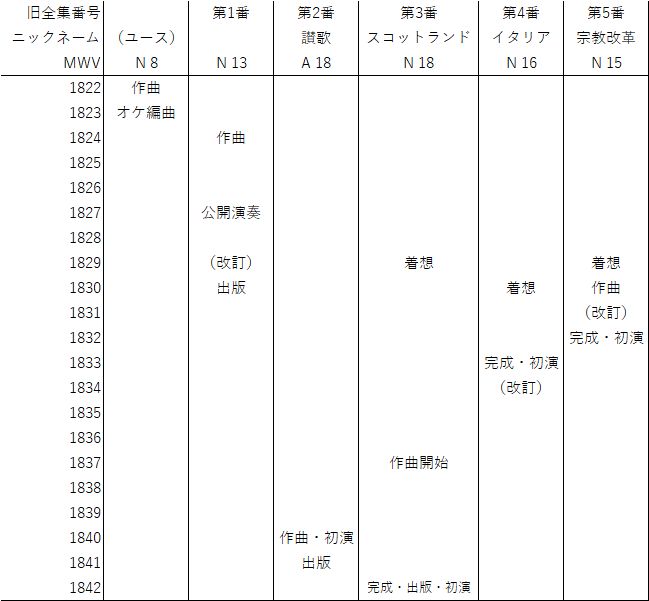

各曲の解説に入る前に、これら6曲の成立に関わる年表を示しておく。

旧全集の番号が基本的に作曲や成立の順序と関係がないこと、ひとつの作品を思いついてから実際の作曲作業までに時間がかかる場合があること、第4番のように完成し初演されてもメンデルスゾーン自身が満足できず、出版しないで改訂作業を進める場合もあること、などが見て取れる。

以下の解説は便宜上、旧全集番号順に進めるが、成立の経緯などは年代が前後してややこしくなってしまうことにご留意いただきたい。

フェリックス・メンデルスゾーンは1809年に生まれた。祖父モーゼスは偉大な哲学者、父アブラハムは富裕な銀行家というユダヤ系の名家で、当時としては最高の教育を多方面にわたって授けられた。音楽については5才でピアノを始め、10才からツェルターのもとで作曲と理論を学んで、またたく間にめきめきと腕を上げた。

実際の作品は1820年、11歳の頃から、次々に様々なジャンルで生み出されて行く。それらは主として、ベルリンの自宅で隔週に行われていた日曜音楽会で演奏された。フェリックスや、同じく楽才に恵まれた4才年上の姉ファニーらが中心となり、友人知人を招いて行う私的な会ではあったが、時にはプロの楽団を雇うほどの本格的なもので、メンデルスゾーン家は当時のベルリンを代表するサロンの一つとなっていた。1821年に6曲、22年から23年にかけてもう6曲が書かれた「弦楽の為の」交響曲も、そうした機会に演奏された筈である。

メンデルスゾーンは初期の作品の多くを習作と見なして世に出さなかったが、幸いなことにその手稿の大半はきちんと合本として製本され、ベルリンの図書館に保管されて来た。12曲の初期交響曲もその中から発見されて、1960年代から70年代にかけていわゆる「ライプツィヒ版作品集」の一環として出版されたのである。この内第8番は、弦楽合奏用の稿と管楽器を伴う稿の両方の形で存在している唯一の例であるが、自筆譜の日付によれば1822年11月6日に弦楽稿に着手、同月27日にそれを完成させ、3日後の11月30日には管楽器付きの稿に着手している。この稿は実は終楽章の最後の部分が欠落しており、最終的にいつ完成したかという情報が得られないのだが、第1楽章が1822年12月21日完成、第2楽章が1823年2月1日完成、という途中経過は確認できる。一方その後、第9番が3月12日、第10番が5月18日、またヴァイオリンとピアノのための二重協奏曲が5月6日に完成しているので、仕事の進み具合を考慮すると第8番のフル・オーケストラ稿が全楽章完成したのは恐らく1823年4月頃と見てよいだろう。いずれにしても、弦楽稿の作曲に約20日、フル・オーケストラ化に数ヶ月という比重のかけ方や、両方の作業が殆ど間を置かず連続していること、更に後半の作業が単純なオーケストレーションに留まらず、第3楽章のトリオなどそっくり作曲し直していることなどを考えると、弦楽稿とフル・オーケストラ稿との関係は、オリジナルと編曲の関係としてではなく、一つの一貫した作曲プロセスの過程で成立した二つの稿と捉えるべきであろう。弦楽稿はフル・オーケストラ稿を作るための作業用簡略スコアにすぎない、とまで言ってしまうのは極端だが、強いてどちらかに「決定稿」としての重みをかけるとすれば、それがフル・オーケストラ稿の方であることは間違いあるまい。なお前述の通り自筆スコアは最終部分が欠けているので、現行の「ライプツィヒ版作品集」ではフリッツ・ベーレントという人が弦楽稿をもとにオーケストレーションして補っている。

4楽章からなる。

第1楽章 アダージョ、ニ短調、4分の3拍子の序奏にアレグロ、ニ長調、4分の4拍子のソナタ形式の主部が続く。序奏はやや悲劇的な色合いを帯びているが、主部(1分34秒から)は優美で穏やかな明るさが満ちている。ソナタ形式だが単一主題的で、2分48秒からの第二主題は第一主題と全く同じ動機から派生しているし(同様の手法は、例えばモーツァルトの交響曲第39番の終楽章などにも見られる)、確保や推移を司るリズミカルな動機も両主題部で共通して用いられている(この動機はちょっと《魔笛》の序曲を連想させる)。提示部は繰り返され(4分10秒)、その後6分45秒からの対位法的手法の目立つ展開部を経て、8分26秒からが再現部。

第2楽章 アダージョ、ロ短調、8分の3拍子。ヴァイオリンを省き、代わりに3部に分けたヴィオラを中心として醸し出されるほの暗い色調が個性的な、緩徐楽章。リズム動機としての性格が強く訥々とした口調の第1主題(0分24秒)と、より歌謡的な第2主題(1分32秒)とを持つソナタ形式。展開部は2分30秒辺り、再現部は3分45秒辺りから。

第3楽章 メヌエット、アレグロ・モルト、ニ長調、4分の3拍子。複合3部形式。メヌエット主部は明るく生気に満ち、民俗的な香りもただよっている。トリオ(2分39秒)はスケルツォ風で、弦楽稿ではニ短調の翳りを帯びたやや疾風怒濤的なものであったが、フル・オーケストラ稿ではその色彩感を活かしたニ長調の明るいものに変更されている。4分03秒でメヌエット主部が回帰する。

第4楽章 アレグロ・モルト、ニ長調、4分の4拍子。対位法的手法を存分に駆使したフガート・フィナーレ。構成のそこここでモーツァルトの《ジュピター》を想起させるが、しかし主題の明るさ、伸びやかさは紛れもなくメンデルスゾーンのものだ。枠組はソナタ形式だが、第1楽章以上に単一主題的。提示部の繰り返し(2分42秒)の後、5分24秒からが展開部、7分38秒からが再現部。その後に(8分24秒から)第二展開部とも言うべき大きなコーダが置かれている。ちなみにメンデルスゾーン自身のオーケストレーションが残っているのは9分30秒辺りまでで、その後がベーレントの補筆部分である。

交響曲第1番ハ短調も、自宅における「日曜音楽会」のために書かれたと考えられる。自筆譜の日付によれば1824年3月3日から31日にかけての作曲というから、15才になって間もない頃。早熟の証としてよく語られる《8重奏曲》より1年半、《真夏の夜の夢》序曲より2年半も早い。注目すべきことに、自筆譜では曲名が《シンフォニア第13番》と記されている。つまりこれは、前年までに書かれた12のシンフォニアの、全くの延長線上に生まれてきたものなのである。それまでを「習作」これからを「本格」と区別する意図は、少なくとも作曲時のメンデルスゾーンにはなかったと思われる。またこれを、「管打楽器まで含んだフル編成による最初の交響曲」として前の12曲から区別しようとするのも、正確ではない。シンフォニアの第11番は打楽器を含み、第8番には弦楽合奏の稿とは別に管打を含むフル編成の稿も残っているからである。

しかしハ短調交響曲が、恐らく自宅以外の公の場で演奏された最初の交響曲であることは、確かである。一般に公開初演として知られているのは1827年2月1日、ライプツィヒのゲヴァントハウスに於ける演奏だが、それ以前にベルリンで、ハノーヴァー宮廷楽団のコンサートマスターが1825年11月に開いた演奏会で演奏されたという報告もある。こうした過程で、メンデルスゾーンはこの交響曲に対する自信を深めていったに違いない。1829年の春、《マタイ受難曲》蘇演という歴史的偉業をなし遂げたばかりのメンデルスゾーンが初めてのイギリス演奏旅行に旅立つに際して、主たる演奏曲目の一つに選んだのがこの交響曲であった。ただしこの頃、メンデルスゾーンは第3楽章のメヌエットについてだけは幾らかの危惧を抱いていた。彼は代わりに、より演奏効果が高いと思われた《8重奏曲》第3楽章のスケルツォを管弦楽用に編曲して用いることにする。演奏は5月25日、ロンドンのフィルハーモニー協会の演奏会で行われた。当日のプログラムは交響曲2、協奏曲2、声楽曲5、序曲2の計11曲という、いかにも当時らしい盛り沢山なものであった。メンデルスゾーンの交響曲はその一番最初に置かれ、彼は自らクラヴィーアを弾きながら指揮をとった。結果は大成功、案の条スケルツォは大いに受けて、アンコール演奏をしなければならないほどであった。これが切っ掛けとなって、この作品はフィルハーモニーに献呈され、一方メンデルスゾーンは協会の名誉会員に任ぜられることになる。楽譜は1834年に作品11として出版されるが、この間に再び考えが変わったのか、第3楽章は当初のメヌエットに戻されていた。

全体は定石通りの4楽章からなる。後の《スコットランド》や《イタリア》と比較すると古典的な趣が強いせいか、ハイドンやモーツァルトとの類似がよく指摘されるが、12のシンフォニア以来の流れで見れば、ここではもうメンデルスゾーンらしい色彩感や薫り豊かな抒情味がかなりはっきりと現れていることがわかる。

第1楽章 アレグロ・モルト、ハ短調、4分の4拍子。ソナタ形式。熱い情念のこもった激しい第1主題が、冒頭からトゥッティ(全合奏)で奏される。シュトルム・ウント・ドランク(疾風怒涛)といった言葉が似つかわしい。平行調の変ホ長調が確立した後現れる第2主題(67小節、 1分02秒)では、軽やかな歌の断片が幾つもの楽器で受け渡されていく。当ディスクの演奏では提示部が繰り返され(2分29秒から) 、165 小節(4分56秒) から展開部に入る。再現部は 249小節(6分10秒) からで、第1主題がハ短調で現れた後、第2主題は3度下の変イ長調で現れる(291小節、 6分47秒) 。その後ハ長調の明るい雰囲気を経、 395小節(8分18秒) からホルンの吹き伸ばし( この演奏では 4小節分カットされている) に導かれて、主調ハ短調の終結部が来る。

第2楽章 アンダンテ、変ホ長調、4分の3拍子。気分を異にする2つの部分が交互に3回づつ現れる(ABABAB)。Aはのどかな気分が支配的で、ゆったりとした旋律が歌い継がれていく。一方のB(0分35秒から) はシンコペーション音形が特徴で、不安の翳りが感じられる。

第3楽章 メヌエット。アレグロ・モルト、ハ短調、4分の6拍子。複合3部形式。メヌエットで6拍子の表記は珍しいが、スケルツォとの中間的性格を意図したのかもしれない。シンコペーションのリズムと幾分ぎくしゃくした旋律線が特徴的で、典雅というよりは野性的。トリオ(中間部。41小節、 2分19秒から)は気分一新、変イ長調で、弦楽器の分散和音に乗って木管がコラール風のゆるやかな歌を奏でる。その後再び初めのメヌエットに戻る(4分50秒から) 。

第4楽章 アレグロ・コン・フオーコ、ハ短調、4分の4拍子。ソナタ形式。弦の激しい動きで始まる第1主題は、確かによく指摘される通りモーツァルトのト短調交響曲(40番) の終楽章を思わせるが、例えば第1楽章第1主題の音形が回想される(9小節目、 0分27秒から) など、独自の工夫も凝らされている。第2主題( 36小節、 1分21秒) は変ホ長調、弦のピチカートの歩みの上でクラリネットが息の長い旋律を奏する。展開部は93小節(2分57秒) からで、フーガ風の展開が中心となる。再現部は 141小節(4分18秒) から。その後第2展開部というべき短いフーガ風の部分(224小節、 6分37秒から) を経て、254 小節(7分25秒) からピウ・ストレットの終結部に入り、輝かしいハ長調で曲を閉じる。

旧全集では第2番と位置付けられているが、全6曲の中では最も遅く構想され、合唱を伴う大曲ながら数か月のうちに完成した作品である。その頃、メンデルスゾーンは極めて多忙な日々を送っていた。ゲヴァントハウス演奏会の音楽監督という、ライプツィヒ楽壇を代表する要職にあって、秋から春にかけてのシーズン中は毎週木曜に行われる定期演奏会全20回をはじめ幾つもの特別演奏会をこなし、それ以外にも仕事は多かった。就任5年目、1840年の2月16日に、彼はロンドンの友人にこんな手紙を送っている。「僕は先月来、ライプツィヒの音楽監督としての正しい生活を送っていて、力の及ぶ限り指揮をし、演奏してきました。そこから生まれるものは少なく、残るものは何もありませんが、それが僕の立場であり、そうである以上、僕もきちんとやっていくつもりです。最近僕は1週間に4回も人前で演奏しました。」シーズン・オフの夏期には休暇をとることができたが、ゆっくりできる訳ではなかった。「今年の夏は非常にあわただしくなりそうです。4月にベルリンに帰り、5月にはワイマールで僕の《聖パウロ》を指揮します。6月は当地の書籍印刷業者の祭典を新作の演奏でお祝いすることになっています(恐らく小さめのオラトリオか大きめの詩編といった類になるでしょう)。7月にはシュヴェーリンで3日間の音楽祭を指揮し、それから、いよいよまたイギリス旅行ということになります。ムーア氏がバーミンガム音楽祭に、トンプソン氏がエディンバラ音楽祭に出演を依頼してきました。」この中で述べられていた、6月の書籍印刷業祭のための新作が、このディスクに収められた《讃歌》となる。

書籍印刷業者の祭典とは、グーテンベルクによる活版印刷発明の 400周年を祝うものである。ライプツィヒは昔からドイツの出版業の中心地であったから、グーテンベルクに直接のゆかりはなくとも格別盛大な催しが企画され、メンデルスゾーンも市の委員会から新作2曲を委嘱されたのである。祭典は6月23日の前夜祭に始まり、市立歌劇場の楽長ロルツィングの新作喜歌劇《ハンス・ザックス》が上演された。翌24日は朝8時からの礼拝(後にトーマス教会のカントールとなるE.F.リヒターのカンタータが演奏された)の後、広場でグーテンベルク像の除幕式が行われ、メンデルスゾーンが2組の男声合唱と金管合奏の野外演奏用に書き下ろした《祝祭歌》を演奏。しめくくりは25日午後にトーマス教会で行われた演奏会で、ウェーバーの《祝祭序曲》、ヘンデルの《デッティンゲン・テ・デウム》に続いて、最後にいよいよメンデルスゾーンの《讃歌》が演奏された。合唱と管弦楽を含めて 500人にものぼる大編成の演奏に、人々は興奮した。

《讃歌》は、メンデルスゾーンの当初の構想とは違うものになっていた。「当地の祭典のための曲はオラトリオではなく『合唱と管弦楽のための交響曲』となり、《讃歌》といいます。-始めに交響曲の楽章が3つ、それに合唱や独唱の12の楽章が続きます。歌詞は詩編からで、声楽であれ器楽であれ全ての曲は『息ある者は みな主を頌めたたうべし』という言葉に基づいて作られています。貴兄にはもうおわかりでしょうが、初めに楽器群が器楽なりのやり方で主を讃え、それから合唱や個々の声部が讃えるのです。」(7月21日付クリンゲマンへの手紙) グーテンベルクの書籍印刷は、聖書から始まった。メンデルスゾーンはその記念祭を聖書の、ひいてはキリスト教の拡がりを記念するものと読み換え、聖書の言葉を自ら編んで、暗黒の苦しみに対する神の光の勝利を讃美する大作を生み出したのであった。

この作品はその後、先の手紙で言及されていたイギリスのバーミンガム音楽祭で演奏され(9月23日)、聴衆を熱狂させた。ライプツィヒでは10月の演奏会シーズン開始から12月までの間に3回演奏されたが、その内2回はザクセン国王のたっての所望によるものであった。この間にメンデルスゾーンは大幅な改訂を行い、声楽楽章の削除や追加のほか前半の器楽部分にもかなり手を加えた。曲の呼称も、単なる「交響曲」ではなくクリンゲマンの提案を受けて「交響曲=カンタータ」とした。改訂は11月27日に終了、翌1841年に作品52として出版される。ザクセン国王に献呈され、冒頭にはルターの次の言葉が記されていた。「私はあらゆる芸術、とりわけ音楽が、それをお与えになりお造りになった主に奉仕するのを、ぜひ見たいと思う」 なお、この作品が「第2番」という番号とともに「交響曲」として位置付けられるようになるのは、作曲者の没後27年目、1874年から出版された全集楽譜以来のことである。ただしそこでは、同時に宗教的合唱曲としても分類されており、交響曲の巻には名称のみ記され、楽譜の本体は合唱曲の巻に含まれていた。

最終的な形では、管弦楽のみによる3楽章のシンフォニアに、9つの声楽楽章が続く。声楽部分は一貫して切れ目なく演奏されるので、まとまって交響曲の巨大な終楽章を構成すると見ることもできる。だが成立過程からすれば、これは交響曲の終楽章に合唱を導入したのではなく、逆に、規模の大きな序を置くことによってカンタータに交響曲の形態を付与したものである(この点で、ベートーヴェンやベルリオーズらの合唱付き交響曲と単純に同列に置くことはできない)。楽譜の上でも、シンフォニアの全体を第1番とし、声楽楽章には2番から10番までの番号がふられている。シンフォニアの作曲に際しては、1838年頃から構想を抱いていた変ロ長調交響曲の素材を転用した可能性が強い。その上で、シンフォニアとカンタータ本体とを関係付け、また作品全体のまとまりを図るために、メンデルスゾーンは循環主題の手法を用いる。曲の冒頭で鳴り響く主題が音楽的モットーとなってシンフォニアの他の楽章でも用いられ、更に最初の合唱(第2番)、そして曲をしめくくる終曲(第10番)の最後の部分にも登場するのである。このモットー主題は、合唱部分では「息ある者は みな主を頌めたたうべし」という歌詞を担っており、「全ての曲はこの言葉に基づいて作られている」という、前記の作曲者自身の説明と呼応する。ちなみに、この主題はグレゴリオ聖歌のマニフィカート――受胎告知を受けた聖母マリアによる神への《讃歌》――の節回しに由来するという指摘もある。

第1曲 シンフォニア

第1楽章 変ロ長調、序奏を伴うソナタ形式。序奏はマエストーソ・コン・モート、まずトロンボーンがモットー主題を高らかに奏し、全管弦楽が応唱風にそれに答える。主部はアレグロで、躍動感あふれる第1主題の呈示[このディスクでは0分56秒から]の後、フーガ風に処理されたモットー主題[2分02秒]を経て、歌謡的な第2主題が呈示される[2分35秒]。呈示部の繰り返しはなく展開部に入り[4分19秒]、主にモットー主題を中心に進む。再現部は7分37秒、コーダは9分44秒からで、最後は再びマエストーソでモットー主題が聞こえた後、クラリネットのモノローグを挿んで第2楽章に続く。

第2楽章 アレグレット・ウン・ポーコ・アジタート、ト短調、8分の6拍子。3部形式で、スケルツォに相当する。主部は、そこはかとない哀愁を帯びたメンデルスゾーンならではの美しい音楽。中間部[2分34秒]は管楽器によるコラール風の旋律と弦楽器による主部の旋律とが断片的に交代する。コラールの背後にはモットー主題も聞こえる。最後の第3部分[3分59秒]は主部の再現ではなく、その遠いこだまとでもいうべきものである。

第3楽章 アダージョ・レリジオーソ、ニ長調、4分の2拍子。3部形式。厳かな雰囲気の緩徐楽章。中間部[1分23秒]では、弦楽器がせき立てるように繰り返すリズムが特徴的である。

第2曲 ここから後半カンタータ部分が始まる。まずシンフォニアの第3楽章中間部で聞かれた弦楽器の特徴的なリズムに乗って、モットー主題が管楽器で現れ、オルガンも加わった壮大な合唱を導く。「息ある者は みな主を頌めたたうべし」という全曲の基本理念が力強く歌われる。

第2曲の後半は女声合唱を伴うソプラノ独唱で、楽譜によっては独立して第2-2番という番号を与えているものもある。視点は個人のレベルでの主の讃美に移っている。旋律の動きの中にモットー主題の片鱗がうかがえる。

第3曲 テノールによるレチタティーヴォとアリア。苦しみから解放してくれる主への感謝を印象深く歌っている。

第4曲 第3曲のテノールの呼び掛けを受けて、合唱が同様の心情を歌う。

第5曲 二人のソプラノと合唱が、試練の中にあっても主を待ち望むものは幸いである、と穏やかに歌う。その美をシューマンは「ラファエロの描く聖母のよう」と評した。

第6曲 テノールの劇的なアリア。次の曲とともに、暗黒を照らす神の光の勝利を極めてダイナミックに描き、全曲のクライマックスを形成する。後半は夜番との対話の中で、夜明けを待ち望み焦る気持ちがつのっていく。最後に、ついにソプラノが夜明けを告げて、第7曲に突入する。

第7曲 夜明けの到来を歓び、光の勝利を歌う壮麗な合唱。

第8曲 コラール。マルティン・リンカルトの詞、ヨーハン・クリューガーの曲による《いざやもろびと 神に感謝せよ》が歌われる。シンプルな無伴奏に始まり、後半は管弦楽のフィギュレーションが加わる。

第9曲 テノールとソプラノの二重唱。神への感謝の中で、一人一人が永遠にゆるがぬ信仰を誓う。

第10曲 フーガの手法による重厚な終結合唱。主の栄光と力を讃える。最後はマエストーソのモットー主題が力強く歌われて曲を閉じる。

若干20才のメンデルスゾーンがバッハの《マタイ受難曲》蘇演という歴史的快挙を成しとげたのは、1829年3月のこと。その1ヶ月後、彼は初めてのイギリス旅行に出発する。しばしのロンドン滞在の後、7月末に彼はスコットランドに赴き、悲運の女王メアリ・ステュアートにゆかりの城を訪れた。「深い黄昏の中、私達は今日、女王メアリが生き、そして愛した宮殿に行きました。・・そばの礼拝堂は今は屋根がなく、芝や蔦がはびこっていました。そこの壊れた祭壇で、メアリはスコットランドの女王に戴冠したのです。何もかもが壊れ、朽ち果てており、明るい空の光が射し込んでいます。今日そこで、私はスコットランド交響曲の冒頭を見つけました。」彼は16小節分の楽想を書き留めた。

翌1830年の5月、メンデルスゾーンは再び旅に出る。イタリアを主な目的地とする今度の旅は、足掛け3年にわたる大旅行となった。作曲中の作品はそのまま携えられ、仕事が続けられたが、新鮮な環境の中で新たな構想も沸いてくる。交響曲の領域でも、前年来の《スコットランド》の他に、新しい仕事が加わった。《イタリア》である。「イタリア交響曲はずいぶん進みました。僕が作ったものの中では一番陽気な曲になるでしょう。」「4月15日から5月15日まではイタリアは最も美しい季節です。--僕がスコットランドのもやもやした気分に戻らないからといって、誰が僕を非難できるでしょうか。ですから僕は、その交響曲をさしあたって退けておかねばなりません。」こうして《スコットランド》は完全に中断、一方《イタリア》の方も、結局旅行中には完成しなかった。

イタリア旅行で中断された《スコットランド》は、10年近くもの空白の後に蘇ることになる。この間、メンデルスゾーンは1835年に、ライプツィヒのゲヴァントハウス演奏会の指揮者に就任していた。伝統あるこの演奏会を、彼は更にドイツ最高の水準にまで高める。そうした指揮者としての多忙な生活の中で、創作も着実に続けられており、《スコットランド》の素材にも再び目が向けられたのである。1842年1月20日に完成、初演は3月3日、作曲者自身の指揮によりゲヴァントハウスで行われた。その後5月にメンデルスゾーンは今や7度目のイギリス訪問を行い、バッキンガム宮殿を訪れて、時のヴィクトリア女王夫妻と親しく交わる機会を持った。彼はその時、《スコットランド》を女王に献呈する許可を得る。献辞付きの楽譜は翌年、交響曲第3番作品56として出版された。

メンデルスゾーンの作風は極めて流麗かつ自然であり、殆ど彫琢の跡をうかがわせない。一見、造作もなく容易に書き綴られたかのような印象さえ与えがちである。だが実はそうではないのだ、ということを、《スコットランド》の作曲の経緯は知らせてくれる。旅の印象をきっかけにして生まれたとはいえ決して単なる風景描写ではなく、異国趣味でもない。民俗音楽的な素材が取り入れられているが、彼は生のままの民俗音楽を余り評価しなかった。彼は外的環境を内面に取り込み、蒸留し、発酵させて、音の芸術へと化す。それも、ゆるぎない技術上の確信を得て初めて実行されるのであり、そこまでには多大な時間と努力が傾けられるのである。ここに、「ロマン的な古典主義者」メンデルスゾーンの真価があるように思われる。

4つの楽章からなるが、全て切れ目なく続けて演奏される。

第1楽章 序奏とアレグロ・アジタート。ソナタ形式の主部を、序奏と後奏(序奏の再現)が挾む。アンダンテの序奏は、スコットランドの廃虚で得られた楽想による。主部の第1主題は第64小節(本CDの演奏では約2分38秒)から、第2主題は126小節(3分49秒)から現われる。提示部の全体は繰り返され(5分29秒以降)、その後209小節(8分17秒)からが展開部。再現部はかなり簡略化されている(334小節、10分41秒から)。最後に再び序奏が回想される(513小節、14分09秒)。

第2楽章 スケルツォ・アッサイ・ヴィヴァーチェ。スコットランドの民俗色濃厚なユニークなスケルツォ。ソナタ形式による。クラリネットの奏する第1主題は、5音音階、リズム、音色等の点で明らかにバグパイプの音楽を踏まえている。第2主題はむしろエピソード的に現われ(72小節、1分05秒)、105小節(1分35秒)から展開部に入る。再現部は176小節(2分43秒)から。やはり相当に簡略化されている。

第3楽章 アダージォ・カンタービレ。これまたソナタ形式を踏まえた緩徐楽章。序奏に続いて10小節目(0分35秒)からのヴァイオリンが第1主題、第2主題(34小節、2分05秒)は管楽器による厳かなもの。63小節(3分55秒)からが序奏の再現を兼ねた展開部、主題の再現は78小節(4分48秒)から。

第4楽章 アレグロ・グェリエロとフィナーレ・マエストーソ。主部はソナタ形式。第1主題は作曲者の「戦闘的なアレグロ」という表現にふさわしい劇しさを内に含む。第2主題は67小節(1分11秒)からのオーボエ。展開部は109小節(1分57秒)、再現部は245小節(4分18秒)から。展開的要素を強く持つ長い終結部を経て、396小節(7分20秒)からフィナーレの部分(アレグロ・マエストーソ・アッサイ)に入る。賛歌風の主題が高らかに奏され、交響曲全体を締め括る。

第1楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ、ソナタ形式。木管の軽やかなリズムに乗って奏でられる第1主題は、いかにも南国風の、晴れやかなもの。第2主題は 110小節(1分35秒)から木管に現われる。通例通り提示部は繰り返される(3分03秒から)。その後展開部に入ると、202小節(5分58秒)から新たな主題が導入され、その対位法的な展開の上に第1主題の素材が重なる。簡略化された再現部(346小節、8分04秒から)の後、また展開部の主題が現われ、かなり大規模な終結部を形成する。

第2楽章 アンダンテ・コン・モート。ABA’B’という形をとる緩徐楽章。低音弦楽器のピチカートに乗って歌われる主要主題(A)は、ローマをめざして歩む巡礼達の歌を想像させる。エピソード的な副主題(B)は45小節(2分35秒)でクラリネットに現われ、その後、両主題が簡単に再現される。

第3楽章 コン・モート・モデラート。現行の楽譜にはないが、作曲者の自筆稿にはメヌエットと明記されている。その定石通り、3部形式である。弦楽器主体の流麗な主部(イ長調)の後、77小節(2分04秒)からが中間部(トリオ)。ホルンの響きが美しい。125小節(3分30秒)から主部が回帰する。

第4楽章 サルタレッロ、プレスト。イタリアの民俗舞曲のスタイルによる、急速な楽章。形式的には、かなり変則だが、主題再現のないソナタ形式と見るのが妥当かと思われる。フルートによって導入される第1主題はスタッカートできびきびと奏され、一方53小節(1分08秒)から弦に現われる第2主題は、基本的に同じリズムながらレガートで流れていく。105小節(2分17秒)から展開部に入ると見られる。第1楽章と同様、ここでも新しい主題が導入される(122小節、2分39秒)。この主題の展開の中、明確な再現部を持たぬまま、音楽は終結に向けてつき進む。

1829年9月、交響曲(第3番)の着想を得たスコットランド旅行からロンドンに戻って来たメンデルスゾーンは、さらにもう一つ、新しい交響曲の作曲を思い付いた。翌1830年はマルティン・ルターらによるアウクスブルク信仰告白から 300周年に当たり、6月には故郷ベルリンでも盛大な祝典が催されるに違いない。その時にふさわしい、《宗教改革》交響曲の作曲である。仕事はその年の12月にイギリス旅行から帰ってから、精力的に進められる。だが翌年3月に麻疹にかかったりしたこともあって、当初の予定通りにははかどらず、完成したのは5月12日のことであった。

ところで肝心の 300周年記念祭については、長い間こう言われて来た。「フランスの7月革命に象徴される当時の不安定な政情の中で〔我が国の文献では何故かそこに『カトリック側からの反対もあって』と付くことも多い〕、記念祭は取り止めになった。」しかしジューディス・シルバーによる研究(注)は、それが実際に行われたことを明らかにした。6月25日、他の様々な都市と同様、ベルリンでも朝から町中に鐘が鳴りわたり、塔の上からはコラール「神はわがやぐら」の合奏が響いた。各教会は終日礼拝を怠らない。最も大きな式典は大学で行われ、当時学長であったヘーゲルがスピーチを行った。音楽も演奏された。だがそれはメンデルスゾーンではなく、エドゥアルト・グレルのものであった。グレルは当時教会のオルガン奏者や合唱指揮者として活躍した人で、ツェルター門下でのメンデルスゾーンの兄弟子に当たる。ちなみにツェルターはこの式典で、大学から名誉博士号を授与されている。

記念祭の開催が正式に告知されたのは4月である。メンデルスゾーンは結局、作品の依頼を受けることができなかった。彼がそれをもくろんで交響曲を作っていることは周知のことであったし、彼自身その演奏を打診したこともあったかも知れないが、実現しなかった。シルバーはその理由として幾つかの可能性を挙げているが、中でも特に、メンデルスゾーンがユダヤ人であった為、キリスト教徒の祝祭には不適当と見なされたのだろう、という点を強調している。いずれにしても、メンデルスゾーンは作曲の最後の段階では、もはや記念祭でこの交響曲を演奏することは諦めていたようだ。彼は曲を仕上げた翌日から、イタリア方面への長い旅に出てしまう。記念祭の当日はカトリック圏であるミュンヘンに滞在し、式典の様子は家族からの手紙を通じて知るのみであった。

メンデルスゾーンはこの交響曲に自信を持っており、旅行の間中、各地で演奏を打診している。ミュンヘンでは第1番を含め2曲を提出、オーケストラは気に入ってくれたが、結局演奏されたのは第1番だけであった。パリではリハーサルで楽員の強い拒絶にあい、本番は実現しなかった。出版も望んだが、一度も演奏されていない曲を出版してくれる所はなかった。

1832年の7月、メンデルスゾーンは足かけ3年にわたった伊仏英を巡る長旅から帰国。今度は自らの手で初演するつもりで、交響曲全体の改定に取り掛かった。この作業は11月11日に終了、その4日後に行われた慈善演奏会で、この交響曲は初演された。この年の5月にツェルターが亡くなっていた。ベルリンのジングアカデミーは、彼の後継者を選挙で決めることになった。11月15日の演奏会は、友人達の推薦でその候補者となったメンデルスゾーンが、自らの実力の程を示すという意味合いを持っていた。だが彼は、この選挙に敗れる。理由は若すぎること、そしてまたもや、ユダヤ人であることであった。教会音楽を専ら演奏する団体の指導者としてふさわしくない、というのである。

アウクスブルク信仰告白にちなむこの交響曲は、7才の時からプロテスタントとして育ち、ジングアカデミーの一員として《マタイ受難曲》の復活を成し遂げたメンデルスゾーンの自身の信仰告白、信仰の表明でもあったはずである。だがそれは、遂に受け入れられることがなかった。以後彼はこの作品を徹底的に嫌い、世に出すことを拒み続ける。この曲が再演され、作品107 として出版されたのは、彼の死後19年を経てからのことであった。

《宗教改革》交響曲には、コラールの旋律が二つ用いられている。一つはルター自身に由来する有名な《神は我がやぐら》(日本の讃美歌集で 267番) であり、もう一つはドイツでよく歌われる《ドレスデン・アーメン》( 讃美歌集 567のⅢ、ワーグナーも《パルジファル》で聖杯の動機として用いている) である。これらの直接の引用がそれぞれ終楽章と第1楽章にあり、一般にこの交響曲の「宗教性」「標題性」が論じられる際には、これら両端楽章のみが問題にされることが多い。だが詳しく眺めるならば、この二つの聖歌は一体となって四つの楽章全てを支配していることが明らかとなる。この曲における《神はわがやぐら》はルターの原形とやや異なっているが、この変形によって《ドレスデン・アーメン》(上声及びバス)と共通の動機を持つことになる。この両聖歌の動機が、構成要素として交響曲の全体に浸透しているのである。

第1楽章 アンダンテ、二長調、4分の4拍子/アレグロ・コン・フオーコ、ニ短調、2分の2拍子。序奏を伴うソナタ形式。アンダンテの序奏は厳かな雰囲気の中で次第に管楽器の響きが高まって、続く主部の主題の準備をする。これにこだましてかすかに聞こえる弦の音が、《ドレスデン・アーメン》である(33 小節、 1分50秒) 。アレグロの主部は堂々とした第1主題で始まる (42小節、 2分27秒) 。第2主題は 138小節(3分50秒) からイ長調で現れるしなやかな旋律。展開部は 199小節(4分46秒) から。《ドレスデン・アーマン》の回想(381小節、 7分26秒) を挿んで、 385小節(7分42秒) から再現部に入る。第2主題の再現は 417小節(8分12秒) から、 453小節(8分47秒) からが終結部。

第2楽章 アレグロ・ヴィヴァーチェ、変ロ長調、4分の3拍子。複合3部形式のスケルツォ。主部は軽やかにはずむリズムを持ち、明るく歓ばしい気分に満ちている。中間部(65 小節、1 分56秒) はト長調、流麗な旋律が歌い継がれていく。140 小節(3分36秒) から主部が再現される。

第3楽章 アンダンテ、ト短調、4分の2拍子。3部形式。終楽章への序というべき性格を持つ。弦楽器主体、レチタティーヴォのスタイルによる独白風の音楽。終わり近くに第1楽章第2主題の断片が回想され(50小節、2 分24秒) 、途切れることなく終楽章に入る。

第4楽章 序奏を伴うソナタ楽章。最初はコラール《神はわがやぐら》と明記されており、アンダンテ・コン・モート、ト長調、4分の4拍子。コラールの旋律がまずフルートのソロに始まり、次第に楽器が加わって歌い上げられる。25小節(1分13秒) でアレグロ・ヴィヴァーチェ、8分の6拍子に転じ、コラールの展開をしながら主部への推移を行う。主部は63小節(1分54秒) から。アレグロ・マエストーソ、ニ長調、4分の4拍子。第1主題は力強く輝きに満ち溢れている。フーガ風の推移を挿んで121 小節(3分07秒) にリズミックな第2主題が現れる。短い展開部(166小節、 4分04秒) では再びコラール旋律が歌われ、 199小節(4分45秒) からが再現部。フーガ風の推移部には今度はコラールも加わる。第2主題の再現は 246小節(5分43秒) から。 264小節(6分05秒) 以降が終結部で、最後は次第にテンポを速め、全楽器でコラールを高らかに奏して締めくくる。

Judith Silber: ' Mendelssohn and His Reformation Symphony ' , Journal of the American Musicological Society , 40(2), 1987, pp.310-336