musiquest >> essays

古典古代の「饗宴」と音楽

――「仮称・音楽体験史」構想のための資料集から

music in ancient 'symposion'

- notes for a 'history of musical experience'

初出:『音楽研究 大学院研究年報』第14輯(国立音楽大学大学院2002年3月)。

これはその初稿で、最終的に削った引用を含んでいます。

古代の饗宴(symposion)における音楽の様子を

様々な古典文献の描写から考察しています。

>> HOME

0 はじめに

一編の音楽史を夢見ている。その主役は大音楽家たちではない。普通の人々である。向こう三軒両隣にちらちらするただの人、である。そのただの人が、いつかどこかで何らかの音楽を聴き、あるいは演じて、何かを感じる。そんな個々の音楽体験が時代の中で積み重なって一つの音楽文化を形成し、それが時代を超えた流れとなって一つの歴史を描き出す。それは、人間がこれまでどんな風に音楽と関わってきたか、それぞれの時代の人々にとって音楽はどんな意味を持っていたのか、ということを綴ったクロニクルである。

そんな「歴史」を何と呼ぶべきか、うまい言い方が見つからない。素直に「音楽体験の歴史」と呼びたいのだが、「音楽体験史」という言葉はともすれば「ある個人の音楽遍歴」のような意味合いに取られるのではないかという危惧がある。「集合的音楽体験としての歴史 History as collective musical experience」とでも呼べば適切なのだろうが、まだ分かりにくいことには変わりない。仕方ないので本稿では「仮称・音楽体験史」という妙な表現を用いておく。

なぜこのような「音楽史」が要請されるのか。理由は主に二つある。

まず、音楽を「送り手」と「受け手」の間のコミュニケーションという図式に照らして考えたとき、そのコミュニケーションを成り立たせるための必要条件は、「受け手」の存在である。ケージの《4分33秒》が教えてくれたのは、「送り手」側がことさら音を出さずとも「受け手」の側に「聴こうとする意思」さえあればそこに音楽は成立する、逆にいくら音が鳴っていても「受け手」に「聴こうとする意思」がない限りそれは音楽にはなりえない、ということであった。音楽は楽譜でも物理現象としての音でもない。聴かれて初めて音楽は成り立つ。音楽的コミュニケーションの主体は聴衆である。だとすれば、聴衆を主役に据えた音楽史があってよい、いやあるべきだろう。

次に、音楽体験は単なる聴覚体験ではない。視覚をはじめとする五感の全てに関わる、多元感覚的体験というべきものである(吉成1998b)。音楽を「純粋で自律的な音の芸術」と捉えるのは西洋近代に特有のことであって、古代ギリシャのムーシケーを引き合いに出すまでもなく、音楽は総合的で多元的なあり方をするのがむしろ当然である。たとえもし「純粋な音芸術」として作られ演奏されたものであっても、人がそれを体験するときには大抵それが鳴り響いている場や周囲のさまざまな状況と一体になった複合的体験として受け取るのである。音楽が「自律的価値」以外に、何らかの社会的機能や文化の中での意味付けを伴っていることも、西洋近代以外ではむしろ普通である。西洋近代の芸術観は、そうした様々な「音楽外的」要素をことごとく切り捨てることで音楽に「最も純粋な芸術」としての地位を保証しようとした。音楽史学もまた近代の所産であったから、当然それらは音楽史叙述からも除外された。だが今、とりわけメディア・テクノロジーの発達によって人と音楽との関わり方が地殻変動ともいうべき根本的な変革を迎えつつある時代にあって、音楽史は再びそれら「音楽外的」要素を取り込みながら、編みなおされる必要があるだろう。

この「仮称・音楽体験史」のために差し当たり必要な作業は、「いつどこで誰がどんな風に音楽と関わったか」という、一つ一つの音楽体験の記録を集めることである。従来の音楽史で捨象されてきた「感覚の多元性」を補うための試みとしては、以前、主として視覚資料に重点をおいたマルチメディア・データベースの作成を試みたことがある(吉成1998a)。今度はそこに、主として同時代の文献資料から集めた音楽実践に関わる様々な情報を加えていくことで、その時代の音楽体験を理解するための道が開けることと思われる。文献としては日記や書簡、記録文書などが最も望ましいのだが、小説や劇といったフィクションの類も採用する。「歴史的事実」を明らかにすることよりも、「人は音楽とどう関わっていたか」「人は音楽に何を感じていたか」ということを実感を伴って追体験するための材料が求められるのであり、その意味では即物的な記録よりも筆者の主観が反映したフィクションの方がずっと役に立ち得るのである。

本稿では、現在も継続中のこの作業の中から、一例として古代ギリシャおよびローマの「饗宴(シュンポシオン)」における音楽実践にまつわる資料を紹介する。音楽史の概説書では通例、古代ギリシャに関してはその音楽理論が詳しく紹介される反面、音楽そのものに関する記述は少なく、古代ローマに関しては殆ど無視されているに近い状況である。実際の音楽の例がごくわずかな断片でしか残っていない以上、「自律的な音楽の歴史」を描こうとすればそうなるのは仕方ないだろう。だがしかし、豊富な古代の文学的遺産の中には音楽実践に関する記述がたくさんあり、それらは理論的既述の隙間からちらほらと見え隠れする人々と音楽との関わり方を、より明瞭に描き出してくれるのである。とくに「饗宴」に関しては、我が国ではプラトンの『饗宴』があまりに有名で、そこでは参会者が音楽を拒絶するため、本来それが豊富な音楽に彩られた催しだったということがあまり認識されていないようにも見受けられる。様々な文献に散らばった「饗宴」に関わる記述をここにまとめることによって、その催しの実態と、そこでの古代人の音楽体験をより鮮明に想像できるようになるだろう。なお引用は原則として翻訳をそのまま用い、訳語統一などは特に行っていないが、ページ参照に関する注記などを差しさわりのない範囲で省略したり、必要と思われる補注や原綴を括弧書きで挿入したりしたことをお断りしておく。

1 饗宴の概要

饗宴sumposionとは、古代ギリシャにおいて祭りや祝い事の際に客を招き、夕食の後に酒を酌み交わしながら談論し、また歌舞を楽しむ宴のことである。まずその様子を、当時の絵で確認しておこう。

図1a,b 饗宴の様子(Berlin F 2298; Craneによる)

a

b

図2a,b 饗宴の様子(Wurzburg L 481; Craneによる)

a

b

図1,2ともに紀元前5世紀始め頃の陶杯に描かれたもので、図1では計10人、図2では計6人の男性がみな同じ方向に寝そべっている。いずれの絵にも一人づつアウロスを吹く若者がいるが、それ以外の成人男性たちはみな手に杯を持ち、手振りを交えながら盛んに語り合っているようである。柳沼重剛氏は、プルタルコス『食卓歓談集』の訳者解説の中で次のように説明している。

参会者たちは寝椅子に横になる。寝椅子というのは背もたれのない幅の広いソファのようなもので、これに左を下にして横向きに寝て、ひじで頭を支える。あるいは左腕でからだを支えて半身を起こした姿勢になる。そして空いている右手で食卓から盃をとり料理をとる。ところが一つの寝椅子はたいてい二人で使うので、寝る時は寝椅子に対して斜めに寝る。われわれがベッドに寝るように、ベッドに対して縦に寝ると、食卓が中央に一つ置かれる場合には、その食卓に対して、二人のうち一人は前、もう一人は後になってしまってはなはだ不具合になるからである。この時左ききの人はどうしたのか気にならないわけではないが、そういうことは分からない。頬杖をついて寝ていたのでは、飲むにも食べるにも、あるいは議論をするにも、不便きわまりないだろうとわれわれは思うが、ギリシアでは一貫してこうだった。これは、彼らの宴会が、最後に商売女を招き入れて、来会者たちがめいめい女を抱いて果てるか、酔いつぶれてその場に寝てしまうかするのが常だったのでこれでよいのだ、という説もあるけれど、後で言うようににわかには承服しかねるし、それに、かりにいずれ最後にはそうなるとしても、だからといって、それまで延々とつづく宴のあいだじゅう寝ているほうが便利だという論法もおかしい。ローマでも食事は寝てするものと決まっていたようだが、立ったり坐ったりの生活をまったく知らない人間ならともかくも、立つことも坐ることもできる人間が、飲み食いするためには寝たというのは、そう簡単に納得できることではない。……食卓は大きいのを一つ真ん中に据えて、そのまわりに寝椅子を並べるというようにしたこともあるようだが(その場合はたいてい、料理は大皿に盛って、客はめいめいそこから取り分けたらしい)、各寝椅子ごとに一つの小卓を配して、そこにめいめいの料理を盛り分けるのが、古典期以後、したがってプルタルコスの時代でも普通だったらしく、本訳の九番、「宴会の料理はめいめいに盛り分けるのと大皿からめいめいが取り分けるのとどちらがよいか」で、プルタルコス自身、宴会の気分を盛り上げる点でどちらのほうがよいかを友人らと議論している。また本訳の二番で詳しく議論されているように、宴会では幹事――ギリシア語でsymposiarchos「宴会の支配者」という意味――を選ぶ。これは宴会が始まってから参会者一同が選ぶので、日本の宴会の幹事とはその点が違う。この幹事は乾杯を発議したり、議論のテーマを提案したり、余興を指示したりする。余興は主として歌、竪琴あるいは笛、つまり音楽であるが、時には骰子で賭けをしたり、ちょっとした芝居を演じたり、もっと羽目をはずしてばか騒ぎをしたりすることもあったらしい。女性や子供は宴会には加わらなかった。

柳沼重剛 プルタルコス『食卓歓談集』 訳者解説 p.274ff

2 饗宴開始の讃歌

夕食を終えて饗宴に移る際には、一旦食卓を片付け、神への祈りを捧げる儀式が行われる。一同は灌酒礼(ないし灌奠[かんでん]、地面に酒を注いで神々に捧げること)を行い、神への讃歌(パイアン)を歌うのである。これに例外はなく、音楽的記述に乏しいプラトンの『饗宴』にもきちんと出てくる。

それから(とあの男は語り続けた)ソクラテスは席に着き他の客と同様に食事をした。食後にみんなは灌酒礼をささげたり[spondaV ... poihsqai]、主神を頌讃[aisantaV ton qeon]したり、その他こういう場合の習慣になっている儀式をすませたりして、それから飲む方にかかった。

プラトン『饗宴』[176a] p.52

この儀式の重要さを、クセノパネスは次のように歌っている。

いまや床(ゆか)は浄められ 人みなの手も盃もきよらか。

召使のひとりは織られた冠を人びとの頭(こうべ)にかぶせ、

他のひとりは、かおりよき香油を盆にささげてわたしてあるく。

クラテール[ぶどう酒と水を混ぜて調合する壷]はたのしさを湛えて立ち、

ほかにも酒は用意されて われわれを見すてぬことを約束している――

甕(かめ)のなかに 味やわらかく花ににおう美酒(うまざけ)が!

まんなかには乳香が その聖らかな香りを送り、つめたく 甘く きよらかな水がおかれている。

こがね色のパンが傍におかれ おごそかな食卓は

チーズと豊かな蜜を重そうにいっぱいのせている。

神まつる祭壇は中央にあって 花ばなにおおいつくされ、

にぎにぎしい歌と歓楽が館(やかた)にみちわたっている。

まずは敬虔な物語と浄らかな言葉の数々をもって、

神を讃えまつるのが 思慮ある人らのなすべきこと。

そして飲みものを神にささげて潅(そそ)ぎ終え、正しきを行なう力を与えたまえと

祈り終えたならば(まことにこれらこそ手近かなつとめ)、

あとはひどく老体でないかぎり 飲めるだけ飲んでも

お供なしに家までたどり着けるほどならば、けっして不埒なことではない。

だが誰よりも賞めたたえるべきは、飲んだあとでけだかい功業(いさおし)を

記憶に助けられ徳をめざして努めつつ 語り示す人。

けっしてティタンたちやギガスたちやケンタウロスたちの、

むかしの人がこしらえあげた ありもしない戦いのこと、

また人びとのはげしい争いのことなどを 語ってはならぬ――何の益もありはせぬ。

つねに神がみに心をむけて 畏(かしこ)みを忘れぬのが善いことなのだ。

クセノパネス 『エレゲイアイ』[21] p.27

3 宴席での音楽:芸人と回し歌

饗宴には音楽はつきものであった。饗宴の会場には流しの演奏家や踊り子がやってきて、座を盛り上げた。

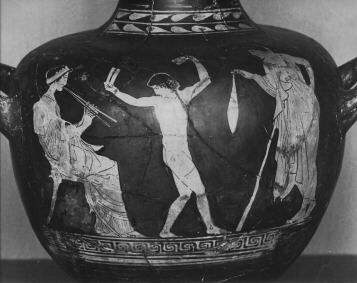

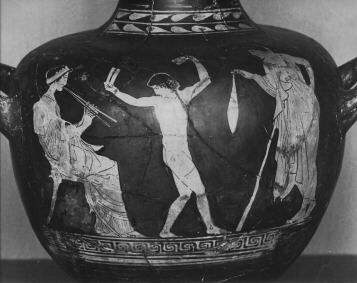

図3 アウロス奏者と酒客(ミュンヘン、ヴェーグナーによる)

図4 若い踊り子とアウロス吹き(コペンハーゲン、ヴェーグナーによる)

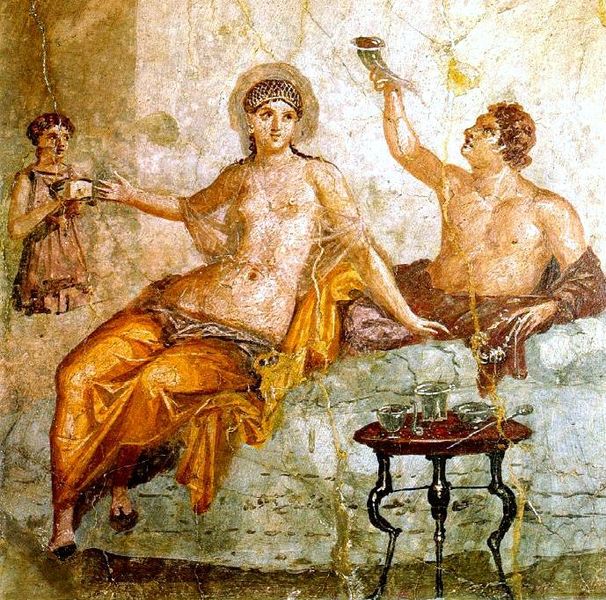

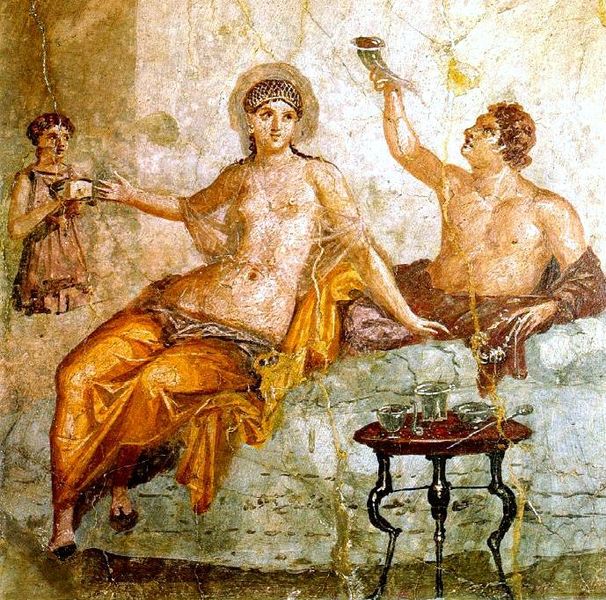

図5 女性と酒客(ポンペイの壁画)

ちなみに踊り子は、大抵は娼婦でもあった。図5はローマ時代、ポンペイの壁画に描かれた饗宴の場面だが、そこにはべっている女性は明らかにそうした存在だと思われる。アリストパネスの『蛙』の次の一節には、「踊り子」という言葉に含まれた二重の意味がよく現れている。

侍女 まあ、ヘラクレスさん、いらっしたのね。こっちへお入りなさいな。女神さま[地獄の女王ペルセポネ]はあなた方がいらっしゃったと聞くが早いか、パンを焼き、大壷に二、三杯の豆スープを煮、牛を炭火で丸焼き、蜜パンに巻パンを焼きました。

さあ、お入りあそばせ。

クサンティアス〔断わって〕いいや、ありがたいが。

侍女 まあ、ほんとうに、ですがあたしはあなたをやりはいたしませんよ。女神さまは鳥の肉を焙(あぶ)り、つまみ物をつくり、この上もなくおいしいお酒を用意していらっしゃる。さあ、あたしといっしょにお入りあそばせ。

クサンティアス たいへんありがたいが……。

侍女 ご戯談(じょうだん)ばかり。やりはせぬぞえ。それにほんに美しい笛吹きの女子[aulhtriV]がちゃんと内でお待ち申しています上に、二、三人の踊り子[kwrchstrides]。

クサンティアス な、なんだと、踊り子[orchstrideV]?

侍女 咲き初めたばっかりの生々(ういうい)しさ、たった今手入れしたばかり[頭以外の体毛をきれいに抜き取ること。とくに遊女が行った]。さあ、お入りあそばせ。お料理方がお魚を火からはずそうとしています、お机を運び込んでおりまする。

クサンティアス よし、内に入って、何より先に内にいる踊り子どもに俺さまがご入来だと伝えるのだぞ。

さて、酒席における音楽の効用を、プルタルコスはこう語っている。

みんな一緒になって話がはずむ、みんな一緒に竪琴弾きの女や笛吹き娘の楽しい楽曲を聞く、こうしてこそ会食者一同を互いにみな仲間だという気持ちにさせる。この酒の元桶がまん中にでんと置かれて、これには後から後からたえず酒が満たされる、これぞ尽きせぬ友情の泉だな。

プルタルコス『食卓歓談集』[643B] p.80

一方、既に触れたとおりプラトンの『饗宴』ではせっかくやってきた芸人を退ける。

(エリュキシマコス)僕はさらに提議したい、今ちょうど這入って来た女笛吹[

auletrida]はあちらへやって――彼女は独りで吹いてもよしまた望むなら、奥にいる女達に吹いて聴かせてもいいが――、われわれは今日の会合では演説を御馳走に時を過そうということを。

プラトン『饗宴』[176e] p.54

こうしたやり方は、しかし、プルタルコスに言わせると「いいことじゃないし宴会向きでもない」。彼は楽人の演奏を聴くだけでなく、参会者たちが自ら歌いあうことを勧めるのである。それが回し歌(スコリオン)である。

テーブルの上に大鉢がでんとおかれ、自由のしるしとして神様がくださる冠が配られた時には、回し歌(スコリオン)を歌うのが理にかなっていて、飲んでいる最中に難問と取り組もうなんていうのはソフィストの集まりならともかく、いいことじゃないし宴会向きでもない。

この回し歌だが、ある人々の言うところだと、これは組み立てが曖昧な歌などではないということだ。まず全員で声をあわせて神を称える歌を歌う。次に順番に天人花(てんにんか)の小枝を回す。この小枝はアイサコス(

aisakoV)と呼ばれるのだが、それは、これを受け取った者が歌う(

aiden)ことになえうからだと思うよ。それに、その小枝といっしょに竪琴も回される。竪琴の弾き方を習ったことがない人は、どうぞ次の方、と断る。それで、つまりみんなが歌うわけではなく、また誰にでもやさしく歌えるわけでもないから、回し歌という名前になったというわけだ。しかし別の人々に言わせると、天人花の枝は隣の人から隣の人へと渡されるのではなく、ある寝椅子の一番の人から次の寝椅子の一番の人へと渡され、その人がまた次の寝椅子の一番の人に回し、今度はその人から、初めの寝椅子の二番の人へ、その二番の人から次の二番の人へと渡されたのだそうだ。だから、こういう説を唱える人の考えでは、この歌の回され方がこみいっていてまっすぐではないから、回し歌と呼ばれるようになったのだということだ。

プルタルコス『食卓歓談集』[615B] p.21f

4 クセノポンの『饗宴』

古代ギリシャの音楽に満ちた饗宴の様子を最もいきいきと描いている文献の一つが、クセノポンの『饗宴』である。その中の音楽にまつわる場面を、順に眺めてみよう。

ちょうどパンアテナイア祭の時期のこと。アテネ有数の金持ちで学芸のパトロンとして知られていたカリアスは、格闘技で勝利をおさめた美少年アウトリュコスとともに馬車競争を見物して帰る途中、賢者ソクラテスの一行と出会い、彼らを海辺の別荘で開く宴会に招待する。夕闇の中、明りに照らされて輝くアウトリュコスの美貌に見とれながら一同が口数も少なく食事をすませた後、いよいよ饗宴が始まる。

食卓がかたづけられ、灌奠[かんでん:地面に酒を注いで神々に捧げること]をし[

espeisan]、神々への讃歌もうたった[

epaianisan]ので、シュラクサイからのひとが、余興のために、美しい笛吹き娘[

aulhtrida]や曲芸のできる踊り子[

orchstrida]や上手にキタラをひいたり[

kiqarizonta]踊ったり[

orcoumenon]するこれもたいへん美しい少年をつれて、やってきた。そしてこのシュラクサイ人はかれらに演技をさせて驚くほどの金銭を獲得した。みなのために、笛吹き娘は笛を吹き、少年はキタラをひいた。そしてふたりが十二分に客をよろこばせたと思われたので、ソクラテスがいった、「ゼウスにかけて、ねえカリアス、きみのわれわれに対するもてなしは完ぺきだ。というのも、非の打ちどころのない食事をきみは用意したばかりか、たいへん愉快な見ものや聴きものまでも提供してくれたからだ。」

(2:1-3; p.153f)

芸人たちは一同に様々な芸を披露する。一同は会話の合間にそれを楽しみ、またその芸を種にしてまた会話の花を開かせていく。

(ソクラテス)「だがいまのところは、目の前のことをすまさなければならない。この踊り子がもう立ちあがっていて、誰か彼女のところへ輪をもってくるのが、ぼくには見えるからね。」

それからべつの女の子が彼女のために笛を吹きはじめ、そばにいる少年が輪を十二になるまでつぎつぎと踊り子に渡した。彼女はそれをうけとると、踊りながら同時にそれをぐるぐると空中に投げた、どの位の高さに投げたら、リズムにあわせて、それらを受けとることができるかを計算しながら。

(2:7-8; p.155)

このあと、内側にぐるりとまっすぐに剣の立った輪がはこび入れられた。それで、踊り子はそれらの剣のなかへとび込んでゆき、またそのなかをとび出てきた。見物するものたちはなにか怪我しやしないかとひやひやしていたが、踊り子は元気よく、無事にこれらのわざをやってのけたのであった。

(2:11; p.156)

ここで少年がダンスをした

[wrchsato]。するとソクラテスがいった、「少年は美しい。しかしじっとしているときよりも、ダンスの姿勢をとったときのほうが、はるかに美しくみえる。それにきみたちは気づいたかね。」

(2:15; p.157)

宴もたけなわになると、参会者の一人で自らも喜劇役者のフィリッポスが自ら踊りはじめる。

「さあさあ」とフィリッポスはいった。「わたしにも伴奏に笛を吹いてくれ[

aulhsatw]。わたしも踊りたい[

orchsin]から。」

かれは立ちあがると、少年と少女の両方のおどりをすっかりまねていった。そしてまずはじめに、少年がどりの形をとると一そう美しくみえるとみながほめたので、それとは対照的にかれはからだのあらゆる部分を動かして、不自然におかしな恰好をしてみせた。つぎには少女がからだをうしろにまげて、輪の恰好にしてみせたので、あの男は前の方に枉(ま)げて同じ恰好をまねようとした。そして最後に少年がおどりのなかでからだ全体を運動させるのをほめたので、かれは笛吹きに命じてリズムをはやくとらせ、脚も手も頭もみな同時に動かしてみせた。そしてすっかり疲れ切って、寝椅子にからだをのばすと、いった。「諸君、わたしのおどりによっても立派に体操ができるという、これが証拠です。わたしはすっかり喉がかわいた。さあわたしにボーイは大杯へなみなみと注いでくれたまえ。」

「いやまったく」とカリアスはいった、「われわれにだって注いでくれ。われわれもきみの仕草を笑ったので、喉がかわいているからね。」

(2:21-23; p.158f)

それから、笛にあわせて竪琴を少年は弾奏し、うたった[

sunhrmosmenh th lura proV ton aulon ekiqariden o paiV kai hsen]。このときも、なみいるひとたちはみなほめたたえた。カルミデスがいった、「いやたしかにぼくには、諸君、ソクラテスが酒のことでいったように、少年たちの若さと音のこの混合は苦痛をねむりへとやわらげると同時に、他方ではアプロジテ(愛欲の情)をめざめさせるように思います。」

(3:1; p.159f)

一同がまたひとしきり議論に熱中し、座が騒がしくなったところで、今度はソクラテスが自ら率先して歌う。その後芸人たちは剣舞を披露しようとするが、ソクラテスはそのような危険なものよりも美しいものが見たい、と所望する。

騒がしくなったので、ソクラテスはふたたびくりかえしていった、「みんながしゃべりたがっているのだから、いまこそとくに、一緒に唄ったら、どうだろう。」こういうやいなや、かれらは唄いだした[

wdhV]。そして唄い終ると、壼つくりたちの輪が踊り子のためにもちこまれた、そのうえで曲芸をやろうというのであった。

そこでソクラテスがいった、「ねえシュラクサイのひとよ、ぼくはどうも、あんたのいうように、ほんとうに思索屋らしい。いまも、あんたのこの少年や少女が、どういう風にしたら、一方ではらくらくとやってのけ、他方、われわれはかれらの演技を見て大いによろこべるか、そんなことを思案しているのさ。あんただって、それを望んでいることは、ぼくにはわかるからね。ところで、剣の群のなかへ頭からとび込んでゆくことは危険な演技だ。饗宴の席には、どうもそぐわないように思う。またたしかに廻転している輪のうえで書いたり読んだりすることは、おそらく見物(みもの)だろう。けれどもこれがまたどんな快感をわれわれにあたえるか、わからないのだ。じっさい、若い美しいかれらが体躯(からだ)をまげて輪に似せようとしているのを見ることは、静かに休んでいるところを見ることより、一そう快適だということもない。なぜかといって、驚嘆すべきことどもに出会うことは、ひとがそれを求める気になれば、それほど稀なことではない。現にあるものを、いますぐ驚異の眼をもって見ることもできるからだ。たとえば、ランプは輝く炎をもっているから、光を放つが、銅製の鏡は輝いてはいるが、光を出すこともできないで、それ自身のうちに他の影像をつくり出す。これは、いったい、どうしてなのかと不思議がることもできるのだ。またオリーヴ油は湿っているのに、炎を大きくするが、水は湿っているので、光を消す。これはどうしてなのか、不思議がることもできる。しかしまたこうした問(とい)も、酒と同じような促進剤にはならないのだ。むしろ、恵みの女神たちや季節の女神たちやニンフたちを描きだすかたちを、笛にあわせて彼女らが踊るというのであれば、彼女らも演技をらくらくとやってのけられるし、それに、饗宴も一そう愉快なものになろうと思う。」

するとシュラクサイのひとがいった、「いや、ほんとうに神かけて、あなたの言葉は立派です。わたしも、あなたがたのよろこぶ見ものをごらんに入れることにしよう。」

そういって、シュラクサイのひとは出ていったので、みなは喝采した。

(7:1-8:1; p.185f)

芸人たちがソクラテスの意を汲んで用意した出し物は、黙劇であった。仕草だけで余すところなく内容を伝える演出や縁起の見事さを讃えながら、一同はそこに描かれている市の場面に感銘を覚えるのである。

それからまず一つの玉座が部屋のまなかに据えられた。ついでシュラクサイのひとが入ってきた。

「諸君、アリアドネ様がご自分とジオニュソス様の寝室に入ってこられます。そのあとから、ジオニュソス様が神々さまのところでほろ酔いになられて、女神さまのもとへやってこられます。それからお互いにおたわむれになります。」

そこでまずアリアドネが花嫁のよそおいをして入ってきた、そして玉座についた。しかしまだジオニュソスがあらわれないので、バッコスの音楽が笛で奏でられた[

huleito baceioV ruqmoV]。そこで、みなは輪舞の指揮者[

orchstodidaskalon]をほめたたえた。というのも、アリアドネは音楽を聞くとすぐに、彼女は聞いてよろこんでいると、みなに知れるような、なにか仕草をしたからだ。そしてジオニュソスを出迎えることも、起ちあがることもしなかったけれども、明らかにじっとしてはおられないと いった風であった。しかしジオニュソスは彼女をみとめると、踊りながら、彼女のところへと近づき、たいへん親しげな様子で彼女の膝の上に腰をおろし、彼女を抱擁し、キッスした。彼女の態度はつつましく見えたが、それでも、愛情をこめて、抱擁しかえした。会飲者たちはそれをみて、かつは拍手喝采しかつはアンコールをさけんだ。ジオニュソスは立ちあがってアリアドネを一緒にたたせた。まさにこのことから、お互いにキッスをし抱擁するものたちがとるべきいろいろな型(スケーマタ)が見てとれるのであった。そして本当に美しいジオニュソスと本当に花やかなアリアドネがたわむれにではなくて、本当に口づけをしたと見たものたちはすっかり興奮させられたように、みうけられたのだ。なぜなら、かれらはジオニュソスが彼女に、かれを愛するかとたずね、彼女がそうだと誓うのをきいた、と思った、しかもその答があまりにも真剣だったので、ジオニュソスがそれを信じたというばかりでなく、…(原文欠如):…その場に居合わせたひとたちもみな、役を演じているその少年と少女が、じつは、お互いに愛し合っているのだろうと受けとったほどだった。じっさい、その仕草は教えこまれた俳優のそれではなくて、以前からずっと求めていたものを行なうことを、いまや、許されたといった風だったからである。

最後に、かれらがお互いに抱き合いながら、まさにベッドヘと去ってゆくのを見たので、会飲者たちのうち、未婚のものたちは結婚しようと誓いをたて、他方、結婚している連中は、自分たちの妻のもとへと、彼女らに逢うべく、馬にのっていそぎ出かけたのであった。ソクラテスやそのほか、あとに残ったものは、リュコンとその息子の散歩に加わろうと、カリアスと一緒に、外へ出た。

このようにして、当夜の饗宴は解散となった。

(9:2-7; p.195f)

5 ローマ時代の饗宴:『トリマルキオの饗宴』

図5を見てもわかる通り、饗宴の風習はローマ時代にも受け継がれていた。その例として、ペトロニウスが『サテュリコン』で描いた有名な「トリマルキオの饗宴」を見ておこう。言うまでもなくフィクションとして極端に誇張されたものだが、その誇張はすなわち当時のローマ人の価値観の拡大にほかならず、ある意味では一つの理想ともいえるものだからである。

主人公である学生エンコルピウスは、たまたまトルマルキオなる人物の催す饗宴に招かれるが、それは途方もない金持ちで、贅沢の限りを尽くしていたのだった。

「ところで皆さん、ご存じないのですか。今日はどなたのお家で饗宴が催されるのか。トリマルキオンといって、それは世にも稀な粋人です……しょっちゅう、自分の命がどれだけ失われたかを知るために、食堂に水時計とめかしこんだらっぱ吹き[bucinatorem]の時報係をおいています」

[26]p45

饗宴開始前の入浴のときから、トリマルキオは音楽に包まれていた。

[公衆浴場から饗宴会場へ向かうべく、トリマルキオンは]深紅染めの毛深い織物にくるまり、臥輿(ふこし)にのせられた。その前を銅メダルを飾りつけた四人の先払いと、四輪の浴場用安楽椅子にのった彼のお気に入りが先導した。この者は主人トリマルキオンよりも容貌の醜い、ただれ眼の老けた顔をした少年であった。

こうして彼が運ばれているあいだも、吹奏楽団[symphoniacus]が短い横笛[minimis tibiis]を彼の頭の方へ近づけ、まるで何か耳元に秘密でもささやくかのごとく、道中ずっと演奏しつづけた。

[28]p47f

トリマルキオ邸の様々な調度や客を驚かす仕掛けに心奪われながらエンコルピオは食堂にたどり着き、いよいよ晩餐が始まる。

ようやっとぼくらが食卓の長椅子に横臥したとき、アレクサンドリア生れの少年奴隷たちが雪で冷やした水をぼくらの手にそそいだ。そのあとすぐ別な少年たちがぼくらの足元にひざまずき、じつに器用に逆剥(さかむ)けを切りとった。こうして厄介な仕事をしながらも彼らはだまっておらず、同時に歌をうたっていた[cantabant]。

この邸(やしき)の奴隷がみんな歌をうたえるかどうか試そうとして、酒を注文した。すると非常に躾のよい少年が、同じように甲高い声で歌をうたい[acido cantico]、ぼくの要望に答えてくれた。きっとどの奴隷も、何か求められたらそれに応じたことであろう。ここにいたら誰でも、自分が一人の紳士の食堂ではなくて黙劇俳優の合唱団[pantomimi chorum] を眼の前にしているかのような気持になったろう。

それはともかく、じつに豪奢な前菜が運ばれてきた。トリマルキオン一人を除き、すでに客はみな横臥していたからである。彼のために第一席がとられていたのは、新しい流儀によったからだ。

さて前菜の盆には、両脇に小寵を背負ったコリントス製青銅の小さな驢馬が置かれ、一方の籠にはオリーブの白い実が、片方には黒い実が入っていた。驢馬の両側をそれぞれ一枚の銀盤がかこみ、その盤の縁にはトリマルキオンの名前と純銀の目方が刻まれていた。さらにその両盤の上にはんだ付けされたいくつかの小さな陸橋に、蜂蜜と罌粟(けし)の実を注ぎかけたやまねがのっていた。

そして銀製の焼き網の上に、しゅうしゅうと音をたてている焼きたてのソーセージ、焼き網の下には、ダマスクス産の李(すもも)とカルタゴ産の柘榴(ざくろ)の実があった。

こうした御馳走をふるまわれていると、トリマルキオン本人が楽隊の囃しとともに[ad symphoniam]運ばれてきて、ごく小さな枕で作られた囲いの中におかれたとき、みんなは不謹慎にも失笑を禁じえなかった。というのも、彼は深紅色のギリシア風の外衣のあいだから髪を剃った坊主頸をつきだし、首のまわりを衣類でくるみ、おまけにあちこちから総(ふさ)のたれた紫紅染めの幅広い縞のナプキンをたらしていたのである。

[31-32]p52f

この後も食事中何か事があるたびに音楽と歌が伴なうことになる。そしてついには、主催者自身も下手な歌を披露する。

そして当の主人も、ものまね劇(ミムス)『あぎ売り』の中からある歌謡曲[canticum]を、むかつくようないやらしい声で、喉からしぼり出した。

[35]p58

芸人たちも次々に様々な芸を披露する。

ところでやっと軽業師たちが入ってきた。きわめて無愛想な唐変木(とうへんぼく)が梯子(はしご)を持って立つと、少年に梯子段をのぼり、そのてっぺんで歌いながら踊れと命じた。ついで、燃えている火の輪の中をくぐって跳ぺ、次には大きな酒壷を歯で支えておれと命じた。

これらの曲芸にトリマルキオンだけがしきりに感心してこう言っていた。「軽業は割にあわない職芸だ。ともかくこの世の中でわしが喜んで見るものが二つある。それは軽業師[petauristarios]と角笛吹き[cornicines]だ。その他の芸人はまったくばかげてくだらん。じっさい喜劇役者も買ってみたが、彼らにはむしろアテラナ劇をやらせたし、合唱団指揮者の笛吹き[choraulen]にもラテン風に演奏せよと[latine cantare]命じたものさ」

[53]p91

こうして宴は主催者が酔いつぶれるまで続けられるのである。

トリマルキオンがおぞましくも正体なく酔いつぶれ、新しい出しものの吹奏楽隊[cornicines]を食堂へ連れてこいと命じたあとの光景は、胸がむかつき反吐(へど)がでそうであった。

彼はたくさんの肘枕(ひじまくら)を積み重ねて背もたれとし、手足を長椅子のはしまでだらりとひろげて言った。「わしは死んだと思ってくれ。何かいい曲をやってくれ」

吹奏楽隊は葬送曲[fnebri strepitu]を吹いた。この葬儀屋の楽隊の中に一人、とくにきわだって端正な奴隷がいた。彼が度外れに高い音を鳴らした[valde intonuit]ので、隣近所の連中はみんな眠りを醒されてしまった。たまたまそのあたりを巡羅中であった夜警たちがトリマルキオンの家を火事と早合点し、いきなり玄関の戸をぶちこわし、水や斧を持ちこみ、職権を楯に上を下への大騒ぎをやらかしはじめた。

ぼくらはこのときこそ絶好の機会と、アガメムノンをまき、あたふたとそれこそ本当の火災現場から逃げ出すかのように、トリマルキオンの家をあとにした……

[78]p141

6 小プリニウスの饗宴観

トリマルキオのような放埓な饗宴の楽しみ方を、ローマの人々がみんなしたいと思っていたわけではない。あれはあくまでローマの人々の価値観の一方の極を更に拡大したものと見るべきである。もちろん、それとは正反対の考え方を持つ人々もいた。そういう人の一人――饗宴におけるふざけた芸人たちに眉をひそめたユリウス・ゲニトル――に小プリニウスが宛てた手紙は、その中庸をいく理性派ぶりが伺えて、興味深い。

ユリウス・ゲニトル宛

お手紙いただきました。その中で晩餐会の馳走は豪華でしたが、食卓の間を道化師・稚児・馬鹿者がうろついていたので、嫌悪感を抱いたと苦情を述べています。

顰(しか)めっ面(つら)をしないで、少し機嫌をなおそうと思いませんか。なるほど、私はあのような者を一切抱えていませんが、抱えている人を我慢します。

ではなぜ、私は抱えないのでしょうか。彼らを、新奇な驚きとか、底ぬけの滑稽として楽しむ気にならないからです。たとえ稚児が、何か好色めいた感じを、道化師が羽目をはずした感じを、馬鹿者が愚しい感じを与えるとしても。

私が話しているのは、理窟ではなく趣味の問題です。

そこで考えてごらんなさい、私やあなたが夢中となったり引きつけられたりするものでも、あるいはくだらないもの、あるいは退屈極りないものとして反感を抱く人が、いかに多いかを。食堂の中に朗読者とか、竪琴奏者[lyristes]とか、喜劇役者が案内されると、靴を求めて立ち去る客や、あるいはあなたがあのような怪物――あなたはこう呼んでいますね――を我慢していたときと同じ嫌悪を覚えて、横臥している客がいかに多いかを。

それ故、他人の娯楽は大目に見ることにしましょう、私たちの娯楽を大目に見て貰うためにも。

プリニウス(小) 『プリニウス書簡集』 [IX.17] p358f

小プリニウス自身はどのような「趣味」を持っていたのか。夏の別荘での一日を綴った別の書簡から、それを伺うことができる。饗宴にまつわる資料という趣旨からははずれるが、ここで引用しておきたい。

フスクス・サリナトル宛

トゥスキの別荘で夏の一日を、どのような日課で過しているのかと、あなたは尋ねます。朝は、気が向いたときに、たいていは第一時頃に起きます。たびたぴそれより早く起きても、それ以後になることは滅多にありません。鎧戸は閉じたままにしておきます。不思議なことに、私は無音(しじま)と暗がりの中で、気を反(そ)らすものを絶たれると、思う存分自己に没頭し、目を心ではなく、心を目で追うからです。目は他のものを見ていないときはいつも、心が見つめるものと同じものを見るのです。

何か手がけている作品があると、それを考えます。一語一語書いて、それを推敲するかのように、心の中で文を考えます。文章は作るにせよ暗記するにせよ、それが難しいか易しいかで、時に僅少であったり、時に長くなったりします。速記者を呼びます。鎧戸を明けさせて光を入れます。頭の中で作っていた文を口述します。彼が去り、再び呼び入れ、又退けます。

第四か第五時に、――というのも、正確に時間をはかっていないので――その日の天候次第で花壇歩道か、有蓋歩廊を歩き、そのときも、残りの文章を練り、口述します。

車に乗ります。その中でも、散歩している時や書斎で横になっているときと同じような時間を過します。場所が変ると、精神は新しく活気づいて集中力が続くのです。

暫く午睡をとります。次いで、ぶらぶらと散歩します。

次にギリシア語とラテン語の弁論集を、高い声で力いっぱい、喉のためよりもむしろ胃のために朗読します。勿論、同時に発声も鍛えられます。

再び歩き、体に香油を塗り、体操をし、風呂に入ります。夕食のとき、妻か少数の者と一緒なら、本が朗読されます。夕食後は、喜劇役者の朗読か、竪琴弾きの演奏を聴きます[post cenam comoedia aut lyristes]。

それから、家族の者と散歩します。その中に博学な者もいるので、さまざまの話題を交わして、夕暮れの時を引き伸します。もっとも長い夏の一日は、あっという間に過ぎてしまいます。

時々、この日課がいくらか変更されることがあります。長い時間書斎にいたり、あるいは散歩したときは、午睡や朗読のあとでやっと――時間が足りないので急ぐため――車ではなく、馬に乗って出かけます。

友人が近くの町から不意に訪れ、一日の一部を、彼らのために割(さ)かれ、時には勉強で疲れた私を、運良く中休みで助けてくれます。

ある時は、狩猟に出かけます。しかし、必ず雑記帳を持って行きます。たとえ獲物がとれなくても、手ぶらで家に帰らないためです。

小作人にも、彼らの気持がすむように、充分とは言えませんが、時間を与えます。彼らの田舎暮しの苦情を聞いていると、私の文学の勉強や、都での法廷の仕事が有り難く思えてきます。

プリニウス(小) 『プリニウス書簡集』 [IX.36] p372ff

7 戦地における饗宴

饗宴は様々な場所で、様々な状況の下でも行われた。次にクセノポンが描いた、遠征中の兵士たちによる饗宴の様子を眺めてみよう。歌や踊りの演目に、さすがに平時とは違う勇ましい傾向が現れている。

その後コテュオラに滞留中は、市場で買ったり、パプラゴニア地方から掠奪したりして生活していた。パプラゴニア人の方もしきりに、隊を離れた兵士たちに追剥ぎを働いたり、本隊から離れて宿営している部隊に、夜間に襲撃をかけたりしていた。そういうことがあって両者は互いに強い敵意を抱いていたのである。ところで、当時パプラゴニア人を支配していたコリュラスが、馬や美しい衣裳を持たせて使節をギリシア軍へ遣わしてきたが、その口上は、当方がギリシア軍に手を出さぬ代りに、ギリシア方も当方に害を加えぬことで合意する用意がある、というものであった。指揮官たちは、その件については全軍の将士と協議すると答えるとともに、彼らを客としてもてなした。その際指揮官以外の者でも、最も招待に値すると考えられる人物を選んで宴席に招いた。敵から捕獲した牛やその他の獣を屠(ほふ)って十分な馳走を出し、寝椅子に横になって食事し、この地方で見付けた角(つの)の盃で酒を飲んだ。神々へ酒を献じ[

spondai]、神謡(パイアーン)を歌い[

epaianisan]終ると、まずトラキア人たちが立ち上り、武具をつけて笛に合せて踊り[

proV aulon wrchsanto]、高々としかも軽やかに跳び上ったり、短剣を使ったりした。最後に一人が相手に切りつけ――と誰しも思ったのだが、切られた方は真に迫ったしぐさで倒れた。パプラゴニア人たちは声をあげたが、切りつけた男は相手の武具を剥ぎ取ると、「シタルカス節」を歌いながら[

aidwn ton Sitalkan]退場して行った。他のトラキア人たちがもう一人の方をあたかも死骸を扱うようにして運び出したが、実は何も傷を受けてはいなかったのである。

その後で今度はアイニアネス人とマグネシア人たちが立ち上り、「種蒔き踊り(カルパイア)」という踊りを武装して踊った[

wrcounto thn karpaian kaloumenhn en toiV oploiV] 。その踊り方はこうである。一人が武器を傍に置いてから種子を蒔き、牛の曳く犂(すき)を押してゆくが、その間何かを恐れている風情でしきりにキョロキョロと辺りを見廻す。そこへ盗賊が近付いて来る。盗賊の姿を見ると、武器をひっ掴んで立ち向い、牛を奪われまいと戦う。二人はこの所作を笛に合せリズムをとりながら行なう[

epoioun en ruqmwi proV ton aulon]のである。

最後に盗賊はその男を縛り上げ、牛を奪って去るが、時には牛を追っていた男の方が盗賊を縛り、後手(うしろで)に縛ったその男を牛の横につないで牛を追ってゆくこともある。

この踊りが済むと、今度はミュシア人が一人、両手に小楯を一面ずつ持って登場し、二人を相手にするごとき仕草で踊るかと思うと、今度は相手が一人であるかの如く二つの楯を扱い、さてはまた楯を持ったままくるくると回転しとんぼ返りを打つ――まことに見ごたえのある演技であった。最後に男は二つの楯を撃ち合せながら、しゃがんだり立ったりしてはペルシア風の踊りを踊った[

persikon wrceito]が、これらすべての動作を笛の伴奏に合せ、リズムをとりながらする[

panta en ruqmwi epoiei proV ton aulon]のである。

これに続いて、今度はマンティネイア人たちと他のアルカディア人の何人かが立ち上り、できる限り美々しく武装して、笛の伴奏に合せ軍歌のリズムをとりながら行進して登場し[

hisan te en ruqmwi proV ton enoplion ruqmon auloumenoi]、戦いの歌(パイアーン)をうたい[

epaianisan]、祭礼の折に神殿に向う行列でするような踊りを踊った[

wrchsanto]。見物していたパプラゴニア人たちは、踊りがすべて武装して行なわれるのを不思議がっていた。

すると、パプラゴニア人たちがたまげているのを見た例のミュシア人が、女の踊り子[

orchstrida]を抱(かか)えていたあるアルカディア人に頼みこみ、その女をできる限り美しく着飾らせ、軽い楯を持たせて舞台に上らせた。女が戦いの踊り(ピュリケー)を軽やかに舞う[

wrchsato purrichn elajrwV]と、万雷の如き喝采が起ったが、この時パプラゴニア人たちが、女たちもあなた方と一緒に戦ったのか、と訊ねた。ギリシア兵たちは、彼女たちこそ、大王をわが陣営から駆逐した女たちだと答えたのであったが、その夜のことはこうして終りを告げたのである。

クセノポン『アナバシス』[6.1.1-6.1.13] p.254ff

8 結婚披露宴

最後に、結婚披露宴の音楽実践にまつわる記述を見ておこう。プルタルコスは言う。

宴会をする機会にもいろいろあるが、婚礼の宴ほど目立ち、また世間の評判になるものはほかにはないだろう。神様方に犠牲をお供えした日の宴とか、旅立つ友をおくる宴とか、外国からのお客を迎える宴とか、そういう場合は、その宴を催す人に近しい人でも、ほとんど知らずにうちすごしてしまうことがある。ところが婚礼の宴となると、祝婚歌を放歌高吟するわ、松明をともすわ、笛を鳴らすわをいう次第で、ホメロスも言っているだろう、女たちまでもが門口で目を見張って見物するとね。

プルタルコス『食卓歓談集』 p.127

だがいくら結婚式の歌舞が華やかだといっても度を過ぎると顰蹙を買い、時には縁談まで取り消される、というエピソードがヘロドトスの『歴史』中にある。

やがて結婚の披露宴を催し、クレイステネスが求婚者全部の中から選んだ婿の名を発表すべく定められた日がくると、クレイステネスは百頭の牛をほふり求婚者たちとシキュオンの全市民を招いて宴を張った。食事が終わると、求婚者たちは音楽[

mousikhi]や座興のスピーチにたがいに技を競い合った。

酒宴は進み、ヒッポクレイデスは他の競争者たちを桁違いに圧していたが、笛吹きを呼んで踊りの曲を吹けと命じ、笛吹きが命に従うと踊り出した[

ekeleuse oi ton aulhthn aulhsai emmeleihn, peiqomenou de tou aulhtew orchsat]。本人は得意で踊っていたに違いないが、クレイステネスのほうはこの有様を眺めながら事の次第に疑念を抱きはじめた.それからしばらく休んだ後で、こんどはテーブルを一台とり寄せ、テーブルがくるとその上にのってまずラコニア踊り、つづいて別のアッティカの踊りを演じ、三番目にはテーブルの上に逆立ちして、脚でしぐさをしてみせた。クレイステネスは、ヒッポクレイデスが第一と第二の踊りを演じている間は、このような踊りを見せて恥知らずな振舞いをした以上、もはやヒッポクレイデスを自分の女婿にすることはないと大いに嫌気を催しながらも、彼に怒りを破裂させまいとしてなお自分を抑えていたが、彼が脚踊り[

toisi skelesi xeironomhsanta]をするのを見るに及んでもはや自分を制し切れず、「ティサンドロスの倅(せがれ)よ、お前の踊りは結構だがその踊りで縁談は取り消しじゃ」といえは、ヒッポクレイデスはそれを受けて、「ヒッポクレイデス(ほどの者)は気にせぬぞ」といった。

ヘロドトス『歴史』巻6[129] p222

古代の饗宴にあって、プラトンが描いたような議論一方というのはむしろ例外であり、そこにはふんだんに音楽や踊りがあふれていた。人と音楽の関わりあいを生き生きと伝えてくれるこうした資料に触れるとき、そこに実際の音は響いていなくとも、私たちは古代ギリシャの人々と同じように音楽を聴き、踊りのリズムに身をゆだねたような気分になれるような気がする。そうした過去のヴァーチャルな追体験を可能にするような一編の音楽史。それを夢見ている。

[使用文献]

アリストパネス『蛙』 高津春繁 訳 『ギリシア・ローマ古典劇集』(世界文学大系第2巻) 筑摩書房 1959

Crane, Gregory R. (ed.) The Perseus Project, http://www.perseus.tufts.edu, November, 2001.

ヘロドトス『歴史』 松平千秋 訳 『ヘロドトス トゥキュディデス』(世界の名著第5巻) 中央公論社1980

ペトロニウス『サテュリコン』 国原吉之助 訳 岩波文庫 1991

プラトン『饗宴』 久保勉 訳 岩波文庫1952

プリニウス(小) 『プリニウス書簡集』 國原吉之助 訳 講談社学術文庫 1999

プルタルコス『食卓歓談集』 柳沼重剛 編訳 岩波文庫1987

ヴェーグナー、マックス 『ギリシア』(人間と音楽の歴史第4巻)

音楽之友社, 1985

クセノパネス 『エレゲイアイ』 藤沢令夫 訳 『ギリシア思想家集』(世界文学大系第63巻) 筑摩書房 1965

クセノポン『アナバシス』 松平千秋 訳 岩波文庫 1993

クセノポン[クセノフォン]『饗宴』 村治能就訳 筑摩書房 世界人生論全集1(1963) p.147-197

吉成 順(1998a):「西洋音楽史に関するマルチメディア教材 : 考察と試作」『国立音楽大学大学院研究年報』第11輯 pp.132-110

吉成 順(1998b)「音楽のマルチメディア性」『国立音楽大学音楽研究所年報 』第12集 pp. 115-123

吉成 順

転載・転用の際は御一報ください。引用は自由です。Copyright © 2002,2025 Jun YOSHINARI Last update: 202506