ここに実は、既に「郷愁」のもとが含まれている。

葬儀は9月19日、ウェストミンスター寺院でとり行われた。まず追悼演奏としてエイドリアン・ボールト指揮ロンドン・フィルハーモニー 管弦楽団が《「富める人とラザロ」の5つのヴァリアント》やバレエ音楽《ヨブ》の抜粋などを演奏。祭礼の合間にもヴォーン=ウィリアムズ 自身の作曲したアンセムなどが奏でられた。最後はオルガンでバッハのフーガが響きわたり、ウェストミンスターの鐘がくぐもった音色で 弔鐘を打った。たくさんの音楽関係者たち、そしてエリザベス女王や皇太后も(代理を立ててではあったが)、イギリス国民音楽に 大いなる貢献を果たした作曲家の最後を見送った。

ミュージカル・タイムズ誌の追悼文は、彼を次のように描いた。

「ヴォーン=ウィリアムズは生涯を通じてグロスターシャー(イギリス南西部)出身らしい容貌と態度を持ち続けた。 話しぶりは率直で、見かけはがっしりしていた。彼は音楽の中で英国の本質的精神を表現したが、それは恐らく他のどの作曲家も かつてなしえなかったことだった。彼は象牙の塔の住人ではなく、音楽の現場に積極的に関わり、良いと思うあらゆることに積極的な 興味を示した。彼は死のその日まで、驚くべき新鮮さと活力で音楽を書き続けた。……彼は偉大なる人物であり、偉大な音楽家であった。 どこへ行っても尊敬され、愛されていた。」

それから50年。母国で伝統あるプロムナード・コンサートが一夜を捧げたのをはじめ記念演奏会は世界各地で行われ、 アメリカでは国際シンポジウムなども開かれる。日本でも3月に大友直人と東京交響楽団が大作《海の交響曲》を演奏してくれた。 ふだんの演奏会レパートリーとして定着しているのは今なお《グリーンスリーヴスによる幻想曲》くらいだが、ヴォーン=ウィリアムズに 親しむ人は確実に増えている。私たちもここで、彼の音楽とその魅力を再確認してみることにしよう。

叙情、郷愁、田園風景。ヴォーン=ウィリアムズの作品には、こうした言葉が似合うものが多い。《グリーンスリーヴスによる幻想曲》《あげひばり》などポピュラーな作品は特にそうだ。そこに思い浮かぶ風景は、いうまでもなくイギリスのカントリーサイド。どこまでも拡がる田野の向こうに丘陵がかすみ、鳥の声が響く。《沼沢地方にて》《ノーフォーク狂詩曲》といった初期作品のタイトルは、そのままそうした出自を明らかにしている。こうした傾向の一つの頂点ともいうべき作品が、その名も《田園交響曲(交響曲第3番)》。伝統的な4楽章構成だが、テンポはそれぞれモデラート、アンダンティーノ、モデラート・ペザンテ、レント。速い楽章が一つもない。

「この交響曲のムードは、表題が示すとおり、ほぼ全体にわたって静かで内省的である。フォルティシモもアレグロもほとんどない。唯一本当に速いパッセージは第3楽章のコーダだけで、それも全てピアニシモである」(作曲者自身のプログラムノート)。

大きな起伏を持たず緩やかに流れる風景。木管や弦、そしてトランペットまでがゆったりと美しい独奏をからませ、終楽章のヴォカリーズに至っては神秘的な趣きさえ漂わせる。いかにもイギリスらしい。

ヴォーン=ウィリアムズの《田園》といえば、コンスタント・ランバートのこんな言葉を思い出す方もいらっしゃるだろう。かつて私たちにイギリス音楽の魅力をたくさん伝えてくださった故三浦淳史氏がしばしば引き合いに出しておられた言葉である。

「エルガーの交響曲に感服しないチェコスロヴァキア人に向かっては『どんなにあなたがこの曲の気持ちに同感がおできにならんとしても、技巧の円熟していることと管弦楽法の巧妙なことはお認めにならなければなりません』ということができるが、《田園交響曲》を嫌いなチェコスロヴァキア人に向かっては『なるほど、お気にいらないんでしょうなあ』というよりほかはない。」(『現代音楽論』[原題:"Music Ho!"]太田黒元雄訳による)。

イギリスの風景の落ち着いた色彩やなだらかな起伏に共感できない限り《田園交響曲》を真に味わうことはできない、とまでランバートは言う。だが、本当にそうなのだろうか。私は日本人で、イギリスの風景にさほど馴染みはないけれど、この曲を美しいと思う。私にはこの曲の魅力がわかる(気がする)。この実感は、決して嘘や勘違いではないはずだ。

実をいうとこの曲、ヴォーン=ウィリアムズが最初の着想を得た場所は、イギリスではなかった。第一次大戦のさなか、ヴォーン=ウィリアムズは自ら志願し、西部戦線の救護部隊に参加して北フランスに駐留していた。その時に見た戦地の風景が《田園》のきっかけになったと、後年手紙に書いているのだ。

「あの曲は本当に戦争中の音楽です。私は夕方になると救護隊の車で出かけました。エコワヴルの急峻な丘を登ると、そこには夕焼けに映えるコロー風の素晴らしい風景が開けていました。曲の大部分はその時に思いついたのです。あれは本当に、大抵の人が思い込んでいるような無邪気な子羊では全くないのです。」

遠くにラッパの響きが聴こえていた。第2楽章のトランペット・ソロは、その記憶だという。だからこそ、作曲者はわざわざ「ナチュラル・トランペットを使え」と楽譜に書き込んだ、というのである。何てこった。のどかで平和なイギリスだと思っていたら、実はフランス、それも戦争真っただ中の光景だったとは。「イギリスらしさ」こそ嘘じゃないか。

もちろん、どこにも嘘などありはしない。そこに漂う「イギリスらしさ」も本当なら、フランスの戦地の記憶も本当。フランスで見た光景が一人のイギリス人の心に音楽の種を撒き、帰国後の作曲過程で抽象的な作品へと昇華して、交響曲という実を結んだ。その抽象化の産物に、私たちはつい様々な情報をまとわせる。そうした情報は、聴体験を豊かにし、その可能性を拡げることもあるが、逆に制限してしまうこともある。大事なのは音楽そのものであり、それを聴いた実感だ。ヴォーン=ウィリアムズはどこかの風景を具体的に描写したわけではない。彼は音楽を書いたのだ。音楽の中に「イギリスらしさ」や「郷愁」のもとがあり、それを私たちがつかまえたのであれば、その実感もまた、嘘ではない。

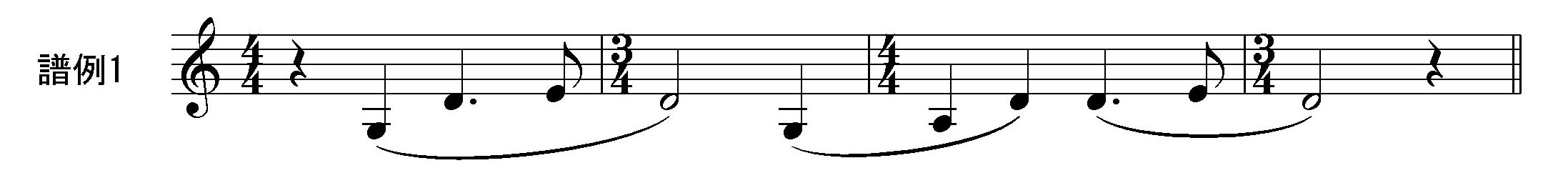

《田園交響曲》で私たちがまず聴くのは、精妙な木管の揺らぎを背景に聴こえてくる次のような旋律である(譜例1)。

ここに実は、既に「郷愁」のもとが含まれている。

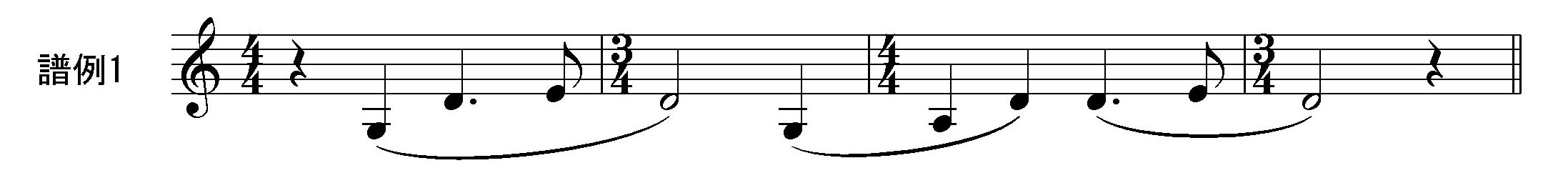

ヴォーン=ウィリアムズはあるエッセイの中で、昔スコットランドのスカイ島で聴いた説教師のことを紹介している。その説教師は、戸外だったために声を張り上げなければならず、説教が次第に歌のようになってきて、いくつかの旋律パターンを示すようになった。そしてその旋律形は、実はスコットランドやイングランドの民謡の中にしばしば登場するものであった、というのである。(譜例2。比較しやすくするため譜例は適宜移調して示す。以下も同様)。

ヴォーン=ウィリアムズはここに民謡の発生を見るのだが、その当否はともかくとして、この譜例2と先ほどの譜例1とを並べると、譜例1が実は譜例2の最初の音形を応用してできているということがお分かり頂けるだろう。《田園》はまず、イギリス民謡のもっとも原初的かつ典型的な音形で始まるのである。

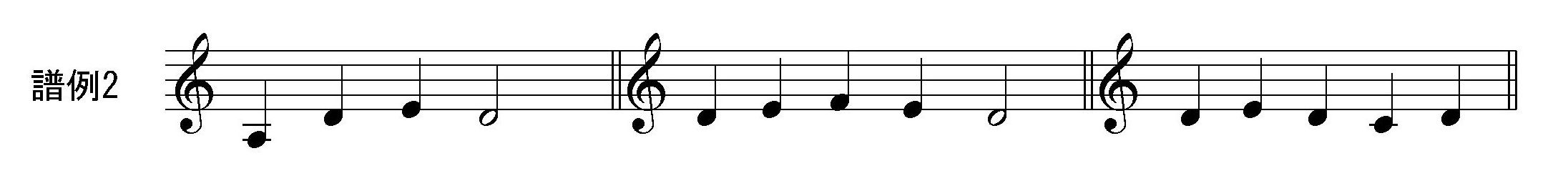

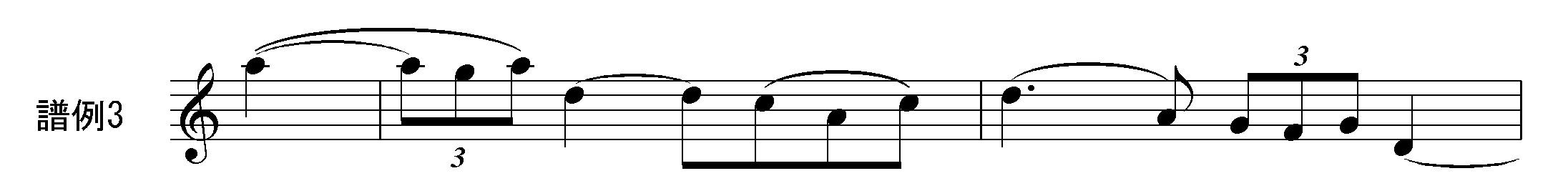

続くヴァイオリン独奏の旋律(譜例3)も冒頭の旋律形と無縁ではないのだが、

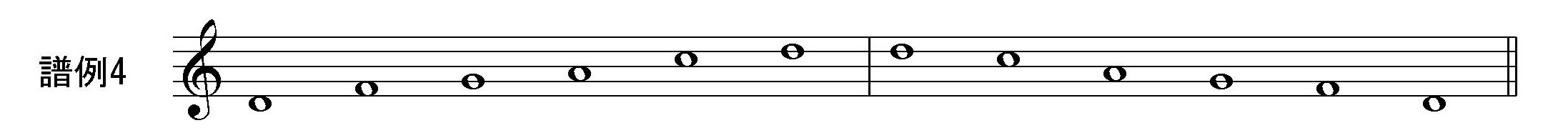

それよりもこの旋律が明白に5音音階(譜例4)でできていることが注目される。

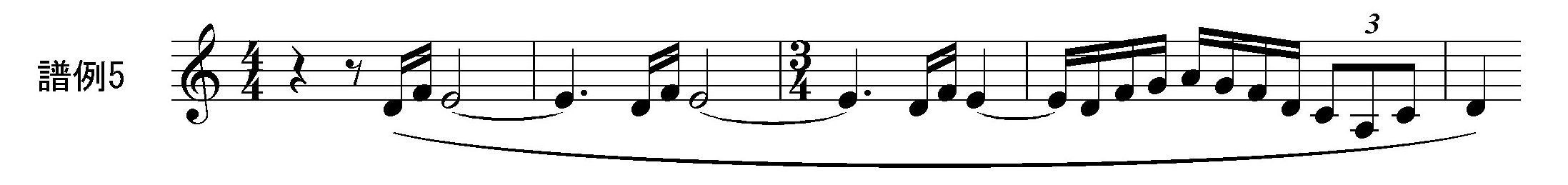

その少し後に聴こえるイングリッシュ・ホルンの旋律(譜例5)は、また一風違った趣きを持っているが、

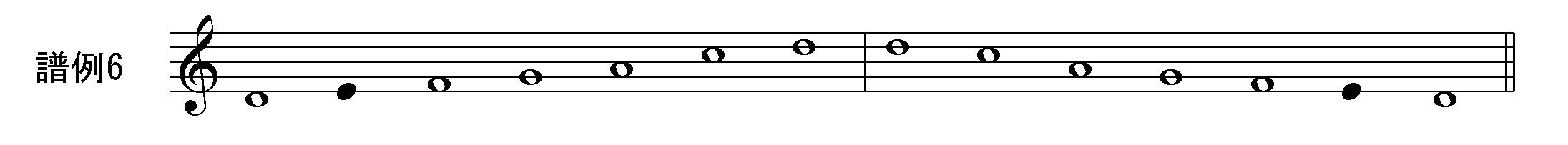

この音階は譜例4の5音音階に1音、ミの音が加わった形である(譜例6)。

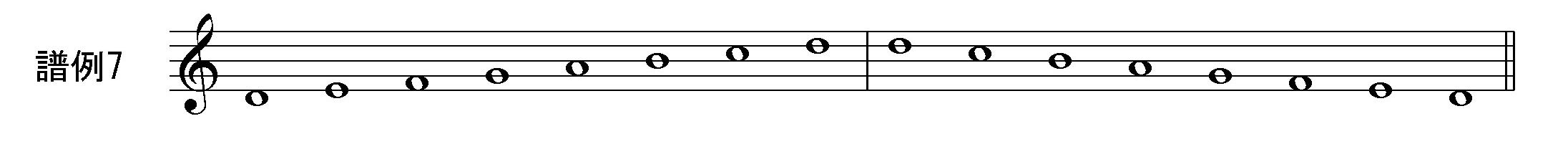

5音音階に7音音階(教会旋法、例えば譜例7)の要素が加味されたもの、と言ってもよい

(ちなみに譜例4の後半は明らかに5音音階特有の旋律形を示しているので、これを「6音音階」とは見なさない)。

5音音階、教会旋法、そしてそれらの複合。こうした音階は、いずれもイギリス民謡の中で頻繁にお目にかかるものである。ヴォーン=ウィリアムズ自身が編曲している例で代表的なものを挙げれば、5音音階は「ロッホ・ローモンド」、教会旋法は「グリーンスリーヴス」、そして複合形は「茂みといばら」等々、いくらでもある。こうして見ていくと、《田園交響曲》の主な旋律素材は、ほぼすべて民謡と共通する要素でできていることが明らかになってくる。これが「郷愁」のもとであり、聴き手に民謡のトポスとしての「田園」を想起させる要因なのである。

実際の民謡を引用している訳ではないことに注意しよう。使っているのは民謡の「語法」である。そしてそれを、ヴォーン=ウィリアムズは自らの音楽語法として自在に使いこなす。民謡独得の節回しは柔軟に変容され、音階も一つところに留まることなくしなやかに転調・転旋しながら移ろっていく。この柔軟さや自在さが、まぎれもないヴォーン=ウィリアムズの音楽的個性なのである。

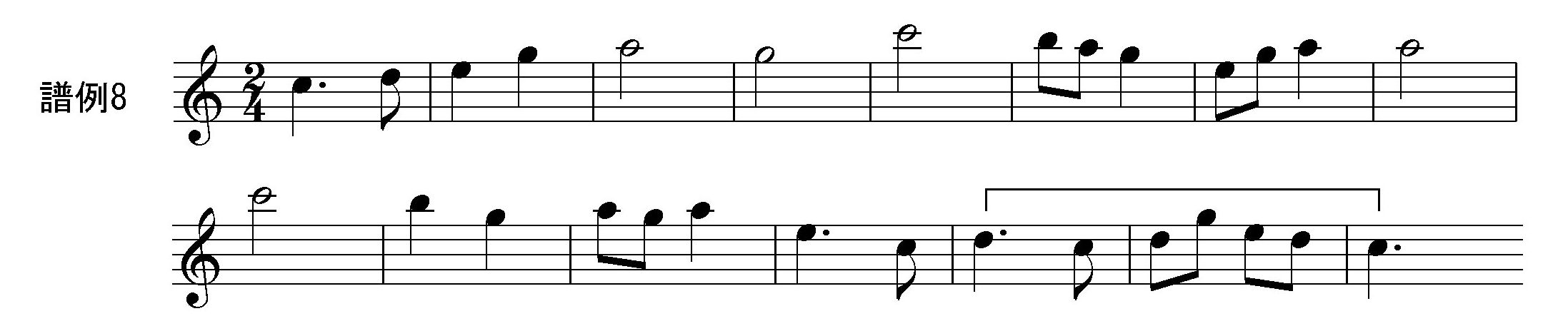

民謡の語法は、ヴォーン=ウィリアムズの中で抽象化され、普遍化される。そして「イギリスらしさ」を充分保ったまま、民族や国の枠を超える。5音音階や教会旋法は、イギリス固有のものではない。むしろ世界のどこにでも、それぞれの形で遍在しているものである。そうした普遍性に、ヴォーン=ウィリアムズの音楽は訴える。例えば5音音階は、俗雅を問わず日本の伝統的な音楽の基本であった。明治政府はその音階の共通性に注目し、唱歌教育の中にイギリス民謡やその音楽的要素を積極的に取り入れた。そこから生まれた「ヨナ抜き音階」(長調からファとシを抜いたもの)はまたたく間に日本の大衆音楽に浸透し、その後の童謡の多くもそれによって作られることになった。日本の私たちがヴォーン=ウィリアムズの音楽に「懐かしさ」を覚えるのは、故なきことではない。例えば譜例8は《田園》の姉妹編《ロンドン交響曲(交響曲第2番)》の中に出てくる賑やかなメロディで、

ヨナ抜き音階に下降時のみシが加わった形だが、その最後の部分が私たちに「みんなでお遊戯しているよ」と聴こえたとしても、それは引用でも剽窃でもなく、両者が同じ根っこを共有しているということなのである。

民謡はヴォーン=ウィリアムズの音楽の豊かな源泉であった。ケンブリッジ大学と王立音楽院(RCM)での長い勉強を終えたあと、本格的な作曲活動に乗り出す前の1903年(31歳)から、彼は各地で民謡の採集を始める。翌1904年だけで234曲、最終的には810曲に至るコレクションを通じて、彼はイギリス音楽の、そして自分自身のよって立つべき基盤を確認していくのであった。

こうした活動にそのまま直結する作品としては、既に挙げたものの他にも《イギリス民謡組曲》や《「富める人とラザロ」の5つのヴァリアント》、さらに独奏や合唱、独唱のための数々の民謡編曲などがある。そして間接的な影響が伺える作品となると、これはもうほぼ全部といってよい。民謡のスタイルを踏まえたハウスマンの名詩集『シュロップシャーの若者』による歌曲集《ウェンロック・エッジで》やシェイクスピアの『ウィンザーの陽気な女房たち』によるオペラ《恋に落ちたサー・ジョン》などは当然としても、ホイットマンの詩による壮大なカンタータ《海の交響曲(交響曲第1番)》やギリシャ喜劇《蜂》への付随音楽など、内容的にはイギリスと無関係な作品にも民謡の香りがただよっている。それはもはや、ヴォーン=ウィリアムズの個性そのものなのである(ところで《蜂》のタイトル、ヴォーン=ウィリアムズ関連では「すずめばち」と訳されることが多いのだが、もとのアリストファネスの劇は『蜂』で定着しているのだから、音楽もそれに合わせた方がよいと思う。いかがだろうか)。オーボエ協奏曲やテューバ協奏曲、《コンチェルト・アカデミコ》や《コンチェルト・グロッソ》なども、タイトルは抽象的でも内容的にはイギリス色がとても強い。そして極めつけは交響曲第5番。バニヤンの宗教小説によるオペラ『天路歴程』の素材がから生まれたこととも関連するのだろうが、その第1楽章や第3楽章では、民謡の素朴な胚芽が至福の美へと昇華する瞬間を体験することができる。

ヴォーン=ウィリアムズの音楽には、民謡と並ぶもう一つの源泉があった。教会音楽である。彼は1904年(32歳)から2年にわたって『英国讃美歌集』の編纂に携わり、そこでイギリス音楽史の宝庫というべきルネサンス時代の優れた宗教作品群に存分に触れることができた。トーマス・タリスやオーランド・ギボンズといった大家たちの作品を彼は研究し、編曲し、その語法を自分のものとして取り込んだ。無伴奏2重合唱のための《ミサ曲ト短調》をはじめとするたくさんの宗教的合唱曲は、その直接的な成果といってよい。

ところで民謡と教会音楽は、一見まったく異なるフィールドに根ざす音楽でありながら、実は決して無関係ではない。というと、多くの人は「教会音楽が民謡に影響を与えた」と考えるかもしれないが、ヴォーン=ウィリアムズの見立てでは、むしろ逆に「民謡が教会音楽に」影響を与えているのである。例を挙げよう。譜例9はヴォーン=ウィリアムズがルネサンスの宝庫から見いだし、『英国讃美歌集』の第92番に収めたトーマス・タリスの旋律である。

『讃美歌集』によればこの旋律は教会旋法の第3、つまりミの旋法(フリギア)ということになっている。しかし実際には、フリギア旋法を特徴づけるファの音は後半にならないと登場せず、冒頭などは特に5音音階の典型的な動きを示している。つまり民謡の要素が教会音楽に入り込んでいる、という訳である。こうしてルネサンス教会音楽の遺産は民謡と一繋がりのものとなって、ヴォーン=ウィリアムズの音楽語法に流れ込んでいく。

1910年、38歳のヴォーン=ウィリアムズは、譜例9の旋律をもとにして一つの弦楽合奏曲を書き上げる。《タリスの主題による幻想曲》。この編成が変わっている。スコアは通常の弦楽合奏(第1オーケストラ)のほか9名の第2オーケストラと弦楽4重奏という3グループに分けて書かれており、最後の4重奏は第1オーケストラの各首席奏者が(本来の位置で)担当すること、また第2オーケストラはなるべく第1オーケストラと離れて位置するのが望ましいが、不可能な場合は第1オーケストラ各パートの3列目に並んで演奏すること、という指示が添えられているのである。なぜそんなややこしいことをするのだろうか。明らかに、教会の大伽藍に響く聖歌隊の響きを演奏会場で再現しようとしたのである。大中小の合奏隊がつかず離れずの微妙な位置関係で響きを交わす。それらは時に呼応しあい、時にエコーや遠近法のような効果をもたらしながら絡みあって、深ぶかとした響きの落ち着いた音楽を奏でていく。かつて40もの声部を絡め合わせて豊かなポリフォニーを織りなしたタリスの音楽を、ヴォーン=ウィリアムズは見事な手法でオーケストラの響きとして実現したのである。

民謡や古い教会音楽にこだわったのは、単なる個人的な美意識からではなかった。

イギリスという一国の文化の問題として、ヴォーン=ウィリアムズは「国民音楽」確立の必要性を感じ、それを実践したのである。イギリスは長い間「音楽のない国」と言われてきた。パーセルこのかたエルガーが登場するまで、優れた作曲家の出ない国と言われてきた。もちろん作曲家たちにも原因はあるだろうが、優秀な音楽家たちを大陸から招聘して重用し、イタリア・オペラやドイツの交響曲を「本場物」としてもてはやすイギリス人の音楽観自体にも問題があったのではないか。他国の文化を模倣し追いかけるのではなく、自分たちの文化伝統に根ざした音楽文化を築くべきではないか。彼は言う。

「イギリスの作曲家が、自分の芸術の核心にあるものを忘れ、ブラームス流のドイツ主義やチャイコフスキー流のスラヴ主義、ドビュッシー流のフランス主義といった殻をかぶせたところで、良い音楽は作れないだろう。」

「私たちの音楽が価値あるものとなるためには、それが生まれてきた土地にしっかりと根を下ろしていなければならない。」

イギリスの地に根ざした「核心」。ヴォーン=ウィリアムズにとって、それが民謡であり、教会音楽だったのである。

いわゆる「イギリス音楽ルネサンス」、近代におけるイギリス音楽隆盛のきっかけを作ったのは、確かにエルガーである。だがエルガーの作風は、基本的にインターナショナルなものであった。その音楽に触れて「イギリス的」なものを感じることはあるにしても、それは意図されたものではなく、結果としてそうした雰囲気が醸し出されているにすぎない。これに対しヴォーン=ウィリアムズは、自ら意識して「イギリス的な」音楽を書こうとした。そしてそれを成し遂げた。この点でヴォーン=ウィリアムズこそが、まさにイギリス国民音楽の確立者と呼ばれるのである。「ヴォーン=ウィリアムズのおかげで僕たちは自由になれた」とマイケル・ティペットは言う。ヴォーン=ウィリアムズが「国民音楽」という礎を築かなかったら、イギリスの作曲家たちは今なお心の底にコンプレックスを抱きながら作曲をしなければならなかったのかもしれない。

ヴォーン=ウィリアムズといえど、常に古いものばかりに目を向けていたわけではない。時の流れの中で彼の音楽は確実に変化し、新しいものにも積極的に取り組んでいく。1930年代、ヨーロッパに再び軍靴の響きがとどろき出した頃から、彼の作品には叙情や郷愁とは全く異なる傾向、怒りや暴力といった要素が顔を出し始める。堅固な構成の上に立ちながらも、半音階的進行や不協和音が強調されたパワフルな交響曲第4番はその典型だ。齢も60を重ね、前の戦争のように自ら戦地に赴く訳にはいかないが、その代わりプロパガンダ映画の音楽をいくつもこなして政府の政策を支えた。戦後になると交響曲第6番のサクソフォーンやジャズのリズム、映画音楽から生まれた《南極交響曲(第7番)》の金属打楽器やウィンドマシーン、第9番の3本のサクソフォーンとフリューゲルホルンなど、最後の最後まで新しい響きの探求をやめなかった。

ぶっきらぼうでいかつい田舎者。ラルフと呼ばれると真っ赤になって怒った「レイフ」・ヴォーン=ウィリアムズの音楽は、決して「無邪気な子羊」ではないのである。

最後にディスクを紹介。没後50年を記念して、英EMIからヴォーン=ウィリアムズ・コレクターズ・エディションというCD30枚組ボックスが出ている。大部ではあるが、これでレギュラー盤3枚分程度の値段。ほぼ全作品が網羅されていて、録音はやや古いものの、つい先頃亡くなったハンドレー(哀悼!)指揮の交響曲をはじめ定評のある演奏ばかり。交響曲だけとってもプレヴィン、トムソン、ハイティンク等々、良い演奏はほかにも色々挙げられるが、さしあたりはこのボックスにヒコックス指揮の《ロンドン交響曲(オリジナル稿)》(Chandos)と、トニー・パーマーがヴォーン=ウィリアムズ財団の依頼で撮った没後50周年記念ドキュメンタリー・ビデオ『O Thou Transcendent』(Tony Palmer DVD)があれば、どっぷりとヴォーン=ウィリアムズの世界に浸りきることができる。ぜひ。