今から200年前、モーツァルトが遂に完成を見ることなくこの世に遺していった《レクイエム》は、その後弟子のジュスマイアーによって補筆完成され、世に出ることができた。

以来今日までこの曲は幾度となく演奏され、人々に深い感銘を与え続けてきたのだが、一方では、絶えざる論議の的にもなってきた。この作品がどこまで本当にモーツァルトのものと言えるのか、が判然としなかったからである。

既に1800年、最初に楽譜が公刊された時から、和声や管弦楽の上での細かい誤りが指摘されるなどジュスマイアーの仕事についての疑義が示されていたし、1820年代には全面的な偽作説まで出て大論争が巻き起こった。

この問題はその後も常にくすぶり続け、時に大きな炎を立てこそすれ、一向に消える気配がない。

『安息のないレクイエム』―― 1961年、フリードリヒ・ブルーメはこんなタイトルの論文を発表して、それまでの《レクイエム論争》をまとめて見せた[1]。

ブルーメは輻輳する問題を、(1)狭義の真憑性の問題、(2)楽器の使用法の問題、(3)日付の問題、の三つに整理する。(1)は最も根本的な問い、「どこまでが本当にモーツァルトのもので、どこが他人の創作か」というものである。

モーツァルトの自筆総譜として伝えられているのは、イントロイトゥス(レクイエム)、キリエ、セクエンツィア(六部分のうち最後のラクリモーザの八小節目まで)、それにオッフェルトリウム(ドミネ・イエズとホスティアス)である。

ジュスマイアーの完成稿ではこの後にまだサンクトゥス、ベネディクトゥス、アニュス・デイ、そしてコンムニオ(ルックス・エテルナ)という部分が続く。

この内最後のコンムニオはイントロイトゥスとキリエの素材を再使用しているので、アイディアはともかく素材がモーツァルトのものだということははっきりしている。だが他の三部分は、どうか。全くのジュスマイアーの創作なのか、それともかつてはモーツァルト自身のスケッチがあって、それに基づいて作られたものなのか。これが問題となる。

(2)は、たとえモーツァルトの自筆総譜が現存する部分であっても、その編成やオーケストレーションが、彼の最終意思と見なせるのかどうか、ということである。

彼が更に楽器を追加する可能性はなかったか。また(1)と関連して、ジュスマイアーが補ったオーケストレーションをどう判断するのか。

そして(3)は、この《レクイエム》が本当にモーツァルトの最後の作品なのか、以前に作ってあった素材を利用したという可能性はないのか、という問いである。

ブルーメはこれら3つの問題について、いずれも決定的な原典史料の発見がない限り結論は出ないだろう、という。

だが残念ながら《レクイエム》の場合、そうした資料は全てジュスマイアーによって破棄されてしまっており、まず発見は望めない。従ってこの論争には今後も終りはないだろう、とブルーメは結ぶ。

こうして、1970年代以降の《レクイエム論争》の焦点は、ブルーメがまとめた三点のうち主として(2)に関わる部分、つまりジュスマイヤーによる補筆完成の仕方に関わる問題に絞られてきた。

そして、それまで伝統的に用いられてきたジュスマイアー版に取って代わろうとする、新しい版が幾つも名乗りを挙げることになった。

最初は1971年、ミュンヘンのヴィオラ奏者フランツ・バイヤーによる版であった[2]。

彼の基本的な態度は、ジュスマイアーの犯した音楽理論上の誤りを正し、またモーツァルトらしからぬ書法があればそれを書き直して、より音楽的に説得力のあるものにすることである。

ジュスマイアーを批判しつつも、彼がモーツァルトの弟子であることを尊重し、師から必要な素材を与えられて補筆を行ったのだと考えて、サンクトゥス以降の部分でもジュスマイアー版の修正という方針を貫いている。

昨年1990年には、古典派音楽研究の泰斗ロビンス・ランドンが自らの版を世に問うた[4]。

彼はジュスマイアー以前に《レクイエム》の補筆を試みた人物、ジュスマイアーには兄弟子に当たり、コンスタンツェが夫の死後真っ先に補筆を依頼しに行ったアイブラーの仕事に注目すると同時に、これまでジュスマイアーのものと思われていた補筆稿の中にもう一人の人物、やはり晩年のモーツァルトのアシスタントを務めていたフライシュテッターの筆跡が含まれていることを指摘する。

そしてランドンは、結局は途中で放棄されたアイブラーの補筆稿が残っているセクエンツィアの諸曲では、それを蘇らせて不足分を自ら補い、残りの部分では、ジュスマイアーとフライシュテッターの稿をそのまま活かす、という方法をとる。

「どれほど知識を持った20世紀の学者よりも、当時のウイーンの音楽家でモーツァルトの弟子だった人々こそ、トルソーの完成者としてふさわしい」というランドンの主張は、いかにも歴史学者らしいものであると同時に、明らかなモーンダーへの批判がこもっている。

かつて管楽器用の協奏交響曲K.297Bをコンピュータを駆使して復元編曲したことで知られるアメリカのピアニスト兼音楽学者レヴィンのこの版は、楽譜も録音もまだ世に出ておらず、詳細を述べることはできないが、どうやらジュスマイアー版に大幅なオーケストレーションの修正を施し、更にモーンダー版同様アーメン・フーガを復元してセクエンツィアの最後に置いたもののようである[5]。

こうして《レクイエム論争》は、新しい「版」のせめぎあいへと姿を変えて、今も続いている。ところで、もう一つ、忘れてならない版がある。今日のモーツァルト演奏の、またモーツァルト研究の礎となるべき、新モーツァルト全集である。これはどんな立場をとっているのか。

新全集の《レクイエム》は、上記あまたの新版が出てくる少し前の1965年、ブルックナー全集の責任者としても知られるレオポルト・ノーヴァクの校訂で世に出た。

2巻からなり、第1巻にはモーツァルト自身の書いた部分だけが、つまりイントロイトゥスとキリエ以外はオーケストレーションの不完全な断片のまま掲載され、付録には発見されて間もないベルリンのスケッチも収められている。

第2巻は2部からなり、前半にはアイブラーが補筆したセクエンツィアが、後半にはジュスマイアーの補筆による全曲が収められている。

新全集らしい、すっきりとした整理の仕方だが、ここで二人の弟子による補筆稿が、他人による改変として除外されたり付録に回されたりするのでなく、本編にきちんと位置付けられていることは、何でもないことのようだが、注目に値する。

ノーヴァクはジュスマイアー版を決して否定しはしない。それどころか、新全集の実用版として出されたミニチュアスコアに用いられているのは、ジュスマイアー版そのものなのだ。

これについて、ノーヴァクは序文でこう述べている。

ジュスマイアーの「作曲」した箇所には問題があり、様式批判や補筆の試みの可能性は開かれている。だがいくらそれらをしてみても、たった一枚、その箇所のモーツァルト自身によるスケッチが発見されるだけで、全てが解決するのだ。だからそれまでは、研究者は越えられない一線の手前で踏みとどまり、ジュスマイアーの仕事に満足せねばならない。ブラームスも言うように、彼はモーツァルトの構想を丹念に模倣し、敬虔といえるほどの熱心さで補筆したのだから、と

やむを得ぬ消極的な支持のようだが、ノーヴァクがジュスマイアー版の存在に一種の歴史的な意味を認めていることは、確かである。

《レクイエム》は一つの音響構築物であるのみならず宗教的機能を備えた社会的な存在であり、それはその時代の死生観や宗教上の習慣と切り放しては考えられない。また、それまでのレクイエム作曲の伝統と密接に関係する一方、宗教音楽でありながら逸速く私的な演奏会の演目として採り上げられるという新しい方向性を示したこの曲は、ジャンル論や演奏実践、あるいは聴取のあり方などを含む幅広い文脈の中で考察されねばならない。

《レクイエム》はこのように単なる一楽曲としての枠を超えた広がりの中で、その時その時の社会と関わり合いながら200年の歴史を生きてきた。そしてその際に歴史を担ってきた《レクイエム》の実体とは、他ならぬジュスマイアー版ではなかったか。

作品の社会性と歴史的な意味を踏まえるなら、ジュスマイアー版こそが「真正」な《レクイエム》と呼ばれるにふさわしい。

「オペログラフィー」は、ある作品が歴史の中をどのように生きてきたかということ、裏返せばその時々の人々が作品とどのように向き合ってきたかということの記録であり、この考え方は、芸術の受容や作用の歴史と社会史や思想史とを一つの作品というトポスで結び合わせようとする試みとして、興味深い。

《レクイエム》について見れば、これまでの「論争」の焦点はやはりあくまで「楽譜の正しさ、楽譜のモーツァルトらしさ」に向けられており、作品の歴史的存在性や聴衆の立場は視野の外であったと言わざるを得ない。その結果、「真のモーツァルト」に近付こうとするはずの試みの中から、逆に全く実際のモーツァルトとは縁もゆかりもない偽物を生み出すことにさえなったのである。

これまでの「論争」に欠けていた視点が補われねばならない。それにはオペログラフィーの構築が有力な手段となるだろう。

そしてそのオペログラフィーが豊かに実り、作品の歩んできた二〇〇年の歴史の重みが理解されるようになったとき、「論争」は自ずから収束に向かうに違いない。

研究者が作曲者になりかわろうとすることをやめ、作品の歴史を支え続けてきた聴衆のまなざしで作品に向い合うときに、はじめて《レクイエム》に安息がもたらされるのである。

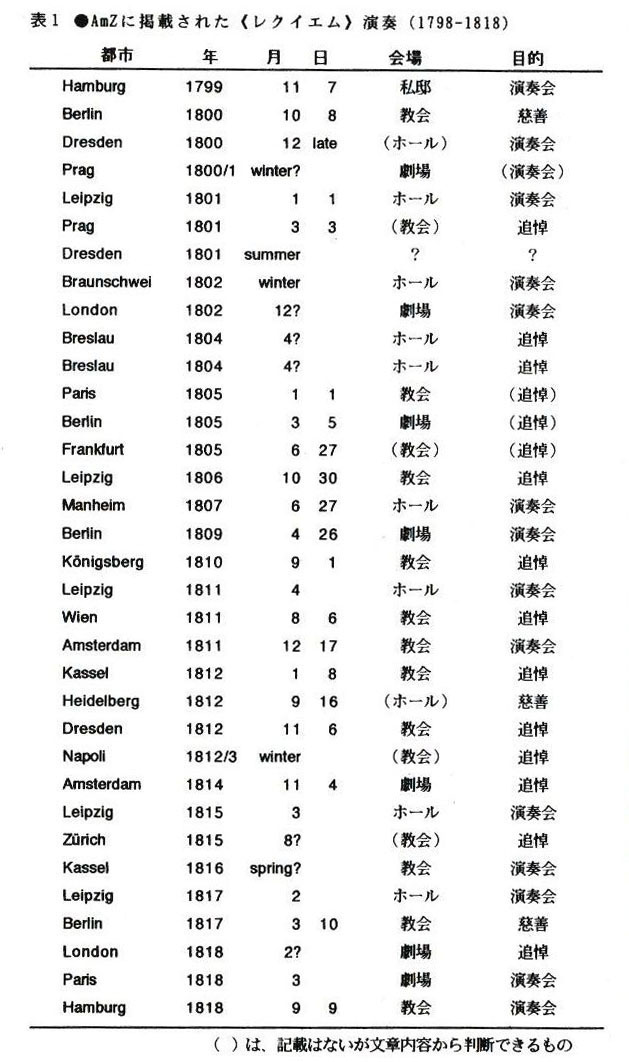

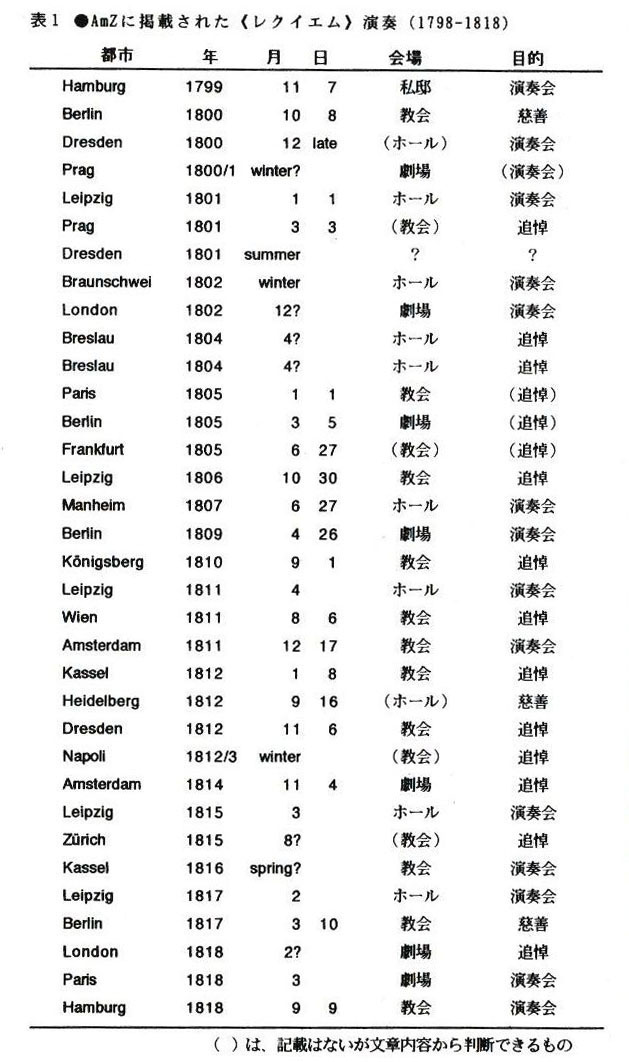

表1は、ドイツに於ける最初の近代的な音楽雑誌である『一般音楽新聞Allgemeine Musikalische Zeitung』の、最初の20年分(1798-1818)に掲載された《レクイエム》の演奏記録の一覧である。

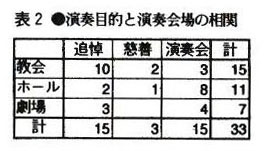

楽譜の出版とともに、いやハンブルクなどではそれ以前から、様々なところで演奏されていることが解る。目につくのは死者追悼の目的を持たない演奏会や教会以外での演奏が多いことで、その点をまとめてみると(表2)、追悼の目的を持つものと持たないもの、教会と教会以外との比率は、一九世紀初頭にあってはほぼ対等であったことが見てとれる。

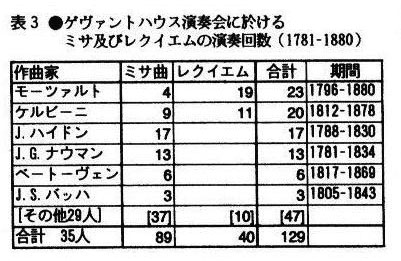

この、演奏会への《レクイエム》の進出ということを別の角度から見るべく、ライプツィヒのゲヴァントハウス演奏会で、1781年から100年間にミサ曲及びレクイエム(抜粋を含む)がどの位演奏されているかを調べてみた[8]。古いデータで曲の同定が難しいものも含まれるため、曲別ではなく各作曲家についての総演奏回数の統計をとったのが、表3である。35人の作曲家について、ミサが計89回、レクイエムが計40回演奏されていたのだが、驚くべきことにレクイエムはその半数がモーツァルトのものである。